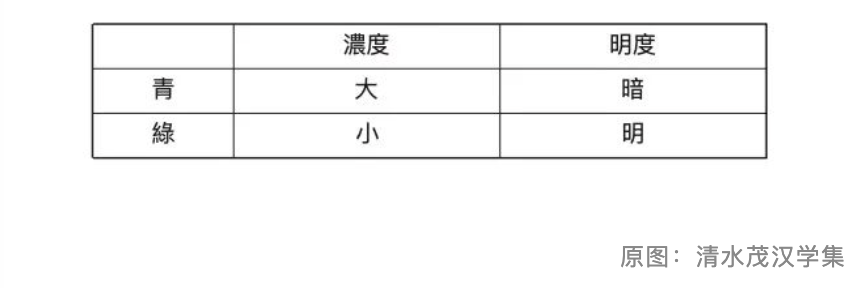

当下一次再看《明皇幸蜀图》或王希孟的《千里江山图》,青与绿不再是两种颜色的敷染、骨骼上的点缀,它就是骨骼;有意识地折射光线和区分空间,标记语言和视觉经验亦步亦趋的模样。

在一年八月的酷暑中,我终于从伦敦第一次来到巴黎。巴黎北站修建于1840年代,距离印象主义已经约一个世纪,但大体上和莫奈(Claude Monet)画的《圣拉扎尔火车站》的样式差不多,只是我搭的欧洲之星已经不再排放蒸气了。流线形的车厢躺在半敞开的月台,巴黎夏天的湿气、车厢机械的热能、室外的光线一下车就全涌上人脸颊,我的眼睛花了几秒钟适应车厢外的世界,这是一个英吉利海峡另一头的世界。