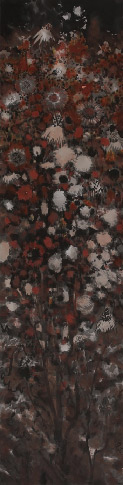

《原上草》水墨设色纸本144×365cm2010

采访人:萧煌(以下简称“萧”)

受访人:刘巨德(以下简称“刘”)

时间:2012年12月3日

地点:清华大学美术学院刘巨德工作室

萧:当今生命科学的发展逐渐将生命的奥秘揭示出来,生命科学的研究成果大大削减了西方关于生命“神意”的解释特性。生命的终极意义由“神”的意旨转向现世“人权”尊严及人生在世的意义。这种转变让我们重新审视自我生命与灵魂的安居之所。请问作为艺术家我们如何判定这种俗世的价值和意义?

刘:这个问题太大,我回答不了,我只能试着说一点我的感觉。我想西方文明有两种力量,一是宗教的力量,一是科技的力量。从文艺复兴开始,结束了以神为中心的中世纪时代,走向以人为中心的人文时代,破除神性、神权,走向人性、人权。科学在不断冲破神学的束缚,逐渐发展强大,科技创造了机器,制造带来了社会财富,人的生存本能和机器的力量导致人产生了去掌控自然、驾驭自然的欲望,由此出现了人类历史上的工业革命和今天的信息时代。说明人性由宗教的束缚到人性的自由解放,激发了人以自我为中心,挑战自然的欲望,人类已经开始研究和克隆生命的基因,想生产制造各种人造的生命,甚至包括人自己。这种发展和进步实际是一把双刃剑,结果新的问题出现了,人与自然和谐的关系被改变了,现在地球已经遭到严重的破坏,人类自身的生存环境岌岌可危。面对这种现状,真是迫切需要人类不分民族、地域和国家,整体的联合的行动,重新审视和反省人类如何面对自然生命的问题。我感到中国文化一直强调人是自然的一部分,自然天地大于人,人只是其中很微小的一粒尘埃而已,人类也无非在宇宙之中才存在了几秒钟,如白驹过隙。所以中国人注重道法自然,强调崇拜自然。中国人在自然面前有一种敬畏之心,卑微之心,这与西方文化想战胜自然的态度截然不同。相对而言,东方传统文化强调人与自然的整一性,赞赏天地化育人的生命精神,这是中国传统艺术所崇尚的境界。所以我认为中国传统文化在当今对人类的精神思想和生存境界是会产生长远而深刻的影响。

萧:人类历史本来就是一个文化融合的过程,以经济全球化带来的文化互融共生,导致世界文化多元性及彼此“和而不同”的共存。资讯革命带来了另一种形式的全球化,人群之间的关系进入了微观的无间距离,天涯成为毗邻。资讯时代意味着科技文明时代的来临,传统文化中人伦秩序与社会结构体系必然发生转变。中华文明体系根源悠久,自有其独立的文化基因,在世界文化发展格局中,中国文化的前途和命运将会是什么?

刘:这个问题又很大,我也只能从艺术的角度谈一些个人的感觉。中国文化是忘我的、无我的、超我的、包容的,它以自然为师,澄怀观道,注重对自然生命的终极关怀,崇拜和敬畏自然。郭熙画画的时候,明窗净几,浴手焚香,如迎大宾,这是他对自然与艺术的虔诚状态,这种精神最需要我们今天的艺术家学习。中国传统文化的胃口很大,虚怀若谷,善于吸纳异己,海纳百川;并且她有自我繁衍的能力,新陈代谢的能力,有非常有序的综合升华的能力。其中最重要的一点,中国传统文化根性美善,对人类的生命、对自然的生命有终极的关怀和思考。同样,从艺术史的角度来看,中国传统文化也是由内外各种文化交汇、组合而成,说明文化很像宇宙里一颗又一颗星光,彼此关联,一中有万、万中有一,你中有我、我中有你。中西文化都是发光的星空,永远相互映照,运转在人类文化宇宙中。文化也是一个生命,这个生命如果自我封闭,那将会慢慢消亡。我相信中国文化会永远生生不息,永远鲜盛,永远长存。

儵在南方为火,为明;忽在北方为水,为暗。显然他们属于道的之一而已,为“有为”。以其一去改造整一,以“有为”去代替“无为”,显然是破坏性行为。目前人类正在反省自己改造自然的各种革命。浑沌至善,顺应自然,艺术创造和艺术教育也应该是如此。

刘:人都有求知的本能,这种本能是人类原始的天然的生命精神,会表现出某种程度的激情和渴望,进而得到发现奥秘的喜悦。所以我比较注重学生学习艺术内动力的兴趣和秉性,内心艺术的兴趣和天性,是艺术种子的根,一个人的艺术成果往往与他内心的艺术兴趣和天性分不开。所以对学生不能着急,艺术成长需要时间,也需要相对的社会空间。老师对学生唯一的影响就是能让他内心那颗种子自发地生长起来,帮助他心灵的明灯亮起来,尊重艺术个性自然生长的规律,尊重学生自己的生命精神。

艺术的生命都有新陈代谢的能力。老子讲:“为学日益,为道日损。”艺术家需要不断的做功课,不断地学习,不断地丢弃,不丢弃会背着包袱走不动,包括丢弃名利的累赘,物质的累赘,以及一味追求描摹物象刻画得逼真的累赘,这都是受物所累,这些都需要丢弃。黄宾虹说“真本俱在,何劳图写?”中国绘画总是形而上的象征自然,隐喻自然。真正的艺术家善凝聚,会扩张,既能朝拜前贤走进古人的心灵,也能走向自然,走向自己的心灵,不抄摸自然,不抄摸他人,不重复自己,包前孕后,融通古今,繁衍是他的生命本能。

对于艺术家而言,一幅画是一个生命,其内在的组织结构一定是有序的、变化而有机的,以万治一的。艺术家可能会耗尽一生,去寻找生命内在有序的整一性。因为他需要艺术家在师法自然中去发现、去想象、去实践、去创造那看不见的整一性。我们平常看到的现象总是凌乱的、无序的、表面的,艺术家有找到千差万别的、遥遥相距的事物之间相似的秘密通道的能力。作为生命绝非是封闭的,它一定与整个自然宇宙生命相连。每个艺术家都不是孤立的现象,都是由前辈艺术家的影响、传统文化的熏陶和自然生命的启示而来,他是时代的产儿。生命本身是神秘的、未知的、光明的。真正的艺术也如此,这都属于艺术生命精神。

刘:什么是艺术?从古至今有许多的答案,但没有最终答案,只在增加答案,增加答案并不说明艺术有进步性,而只说明艺术有社会性、文化性和自然性。艺术的社会性往往涉及到艺术作品产生的时代背景、民俗习性、社会价值观念等因素,艺术史家非常注重。面对艺术的是与非、美与丑、有用与无用等等的社会功能反应或判断,往往受上述各种因素的影响。例如彩陶、青铜、石刻、玉器、漆器、墓室壁画等,可能当时是社会流行的、时尚的,但随着社会功能的消失,它的艺术性却更加显著,所以社会性是短暂的。这一社会性是可以看见的,最能迷惑人,往往被人们重视。真正的艺术是时代的产儿,又超越时代。

艺术也是文化的产物,其文化性隐含在艺术作品背后,是深层的、内在的,是人们难以看见的。它是艺术家心灵的内功,重在朝拜古贤圣哲,寻找文化的根脉和文化根性超越地域、人种的普遍性。只有了解文化的共性才能突显文化个性对世界的意义。文化是有生命的,是变化的,我们必须在文化的流变中看到文化的永恒性,在永恒性中看到文化的流变性。文化始终是在不断的交融中繁衍的,它有无数崇尚文化人的心血、生命、体悟、智慧所构成。所以文化的特性、艺术的个性,并不是一蹴而就的,它是人在爱和恐惧的矛盾中,本能地寻找精神家园的苦难步履所构成。物质不管有多么丰富,永远不可能满足人的精神,人需要文化的精神家园。文化是人类人为的创造,是人在不同时代对生命的体验和思考,并不是生命的真实存在,是人感悟自然、探寻生命奥秘的一种记录。艺术也是自然的产物,它在文化根脉上走进自然,不因理性的传承或前人的经验就能立马见效,也不因老师传授方法就能立竿见影,艺术的自然特性更带有天理、天性和非人为性,中国艺术讲究的最高境界是澄怀观道、巧夺天工、自然生成、替天行道,这就是艺术的自然特性。艺术的实践告诉我们,艺术的产生没有中心、没有方向、没有标准、没有进步、没有国王、没有自我。重在擦净心灵的镜子,人性和天理相合,这是一种无意识的、无我的、非知识的、人为的创造,可遇不可求。这里有人性从有限进入到无限的梦想,也有心物之间天然相合的节奏和律动。人们往往只强调艺术的社会特性和文化特性,而轻视艺术的自然特性,对于艺术家来说,这是很遗憾的。

刘:很多画家为题材困扰,包括毕加索。石涛说:夫画,天地变化之大理,阴阳气度之流行。天地之理无处不在,无所不存。从这个角度来讲,绘画并不在于什么题材,而在于你所画的题材,是否真正表达和发现天地之大理。以此为前提,艺术作为生命,更多是在研究和领会自然的内在之大理。即使齐白石只画一只虾,题材虽小,也蕴涵着艺术无限的生命力。所以题材之分只是艺术的一个现象,我们观赏作品的时候,应该按照宗炳所言,看是否“晗道映物”,而不以题材论高下。莫兰迪一辈子只画瓶瓶罐罐,他同样是伟大的艺术家。因为每种艺术形式都有他的限制性,人的生命有限,艺术无限,自然就造就了艺术家各自的研究领域和擅长的题材。每种题材都是艺术家进入自然心灵深处,体验天理与人性相合的大门,犹如古人心中抱着太极,看万物皆阴阳运转和气息之流动,所见之物非物,所见之山非山,一切蕴含着天地化生万物之气,道为物之行,物为道之成。

萧:您画画用的毛笔和油画笔都是一米多长的杆,手臂的运动带动心气的运转,这种工具的创新对您的创作有什么作用?

刘:我用长画笔不是创新,是自己绘画的需要。我在一些照片上看到马蒂斯就用长笔画画,但不是毛笔,是木炭笔在起稿。我画大幅作品的时候,希望能看到整个纸的空间,让画面饱满膨胀起来,让视觉和笔的长度保持一种和谐,使手下的笔和心觉有心心相印的感觉。希望作画过程不只目视,还要心觉、心遇,心照万物。我感觉画中国画,毛笔走在宣纸上,就像赤脚走在水面上,上下、高低、长短、轻重、粗细、深浅、动静都是靠心觉,靠手的律动和节奏,下意识地去走动,松、静自然,能出现很多预料不到的结果。

刘:庞先生晚年70岁的时候我有幸做了他的研究生。大家都知道先生上世纪20年代初留法回国的艺术家,30年代初在上海成为决澜社的创始人之一,先生高呼:“中国远古的智慧哪里去了?”为中国的现代艺术发展,先生曾费尽心血到处筹划经费,回来没有路费,先生把自己的衣服当了,才买了火车票回来。先生是一个关心民族命运的艺术家,也是中国现代艺术的开拓者、奠基者,艺术教育上理想高远,对中国人的生存境地和文化艺术的命运,长期深深地担忧,他学贯东西,是一个用自己的生命真正在荒野中种植艺术大树的人。

先生一生坎坷,灾难深重,被误划为右派22年,很多艺术家没有这样的经历,这是当时美术界的悲剧。在文化大革命刚刚结束的时候,我很幸运在袁运甫先生的推荐下,和王玉良一起考取了先生的研究生。无论艺术和生活,先生都对我都很关心、鼓励,他告诉我们,中国土生土长的老庄思想是传统艺术的根脉,既走向过去又走向未来,要研究中国传统艺术,必须要研究老庄思想。同时他给我们讲西方现代艺术,也讲传统的装饰艺术,从原始的彩陶,青铜,漆画,国画,壁画,版画,石刻画等一直讲到西方现代艺术史,包括古典艺术。西方艺术史里他最欣赏的是波利切里;中国传统艺术里他最欣赏战国时期的青铜,汉代的石刻、漆画,魏晋南北朝的壁画,五代的顾恺之,唐代的张萱以及永泰公主墓的壁画,文人画里他很喜欢陈老莲的作品。从殷商到战国和秦汉时期的活跃变化,每一个时代他都用音乐、诗歌来讲。除了本体的结构以及时代的精神,先生更多的希望延伸到文化根脉的思考,给我很大的受益。还有他鼓励我们对中国传统艺术做纵向的比较研究。先生说传统就是边传边统,凡是好的都应该吸收。先生在个人画展的前言中说自己是一个普普通通的中国人,呕心沥血研究写作《装饰绘画史》,先生的研究是破天荒的,是从没有人走过的路,这本书先生写了十几遍,光汉代就写了八遍,那时候条件很艰苦,先生的许多稿子都是在油灯下完成的。

先生对“装饰”的解释和中国画论、中国哲学、西方现代绘画的画论是一脉相承的,先生说“装”藏也,看不见的天地之大理;“饰”文采也,擦净心灵的镜子,天地之理反射到心灵里,才能有文有采。这种解释和“晗道映物”是非常一致的,和老庄思想也是一致的。先生对我的艺术思想有很大的启发。先生画画不拘成法,他给我们做示范,悬腕挥笔,点染皴擦勾画,自由洒脱。先生教我们默画,用自己的手触摸自己的头,先触摸侧面,正面,后面,从头顶到额头、眉弓、鼻子,到下颌、脖子。用心觉、触觉感受头颅的起伏和膨胀,然后再默画出来,都是用心觉带动你的手来画。我记得先生让我们多观察,多画构图,多默写,多临摹。比如画马,汉代的马、魏晋南北朝的马、唐代的马和现实的马,造型上有什么区别?我感觉先生的教诲,把我领到传统文化艺术的根脉里去了,领到心觉里去了,领到艺术生命精神里去了。没有先生的指引,我不可能走到今天这条路上。

另一位对我艺术影响深远的恩师是吴冠中先生。我曾有幸于70年代初,在河北李村下放劳动期间,亲眼看到先生在田间地头作油画写生,我才知道先生是怎样把现实对象变成艺术作品的。我研究生毕业后又有幸给先生当助教,上课时,先生常常打一些形象的比喻,去调动学生的感受力,促使学生用心觉和想象体验生命的活力,如人体的曲线之美、舒展之美、体量之美、抽象之美。先生曾经面对一个横躺的女人体对学生说,这是五百里大道,从一个山峰到另外一个山峰,这种启发学生的方法很有效,一下把学生从现实中解放出来,先生说,在绘画中准确不等于美,先生让学生画人的时候,人拟物化,画景物的时候,物拟人化。先生看到山坡上的村庄,对学生说,那是饿虎下山来捕食,确实那个村庄远看花花斑斑,整体上像一只老虎下山的轮廓,这就使得学生面对对象时知道了怎么看,看什么,真正激发了学生艺术自由的感受力和想像力。先生也经常邀请我们到他家里看画,先生的形式美、抽象美思想大大的解放了我的艺术思想,使我对中国传统画论、中国传统艺术有了更新的认识,打通了东西传统艺术的界域。