罗曼尼·布鲁克斯,《自画像》,1923

20世纪之交,世界多国同时爆发了一系列经济、政治、社会危机,最后引发了第一次世界大战,在全球范围内造成了数百万受害者。在这个社会剧烈变革的时期,人们经受了巨大的损失,却也面临许多机遇。特别是旧规则的崩塌意味着新的可能性的诞生。

缺乏管束又日益壮大的美国城市产生了很多问题,但人们也有机会逃离小镇的各种清规戒律,在大城市中重塑自己。这是一个一切都在流动、变化的时期。

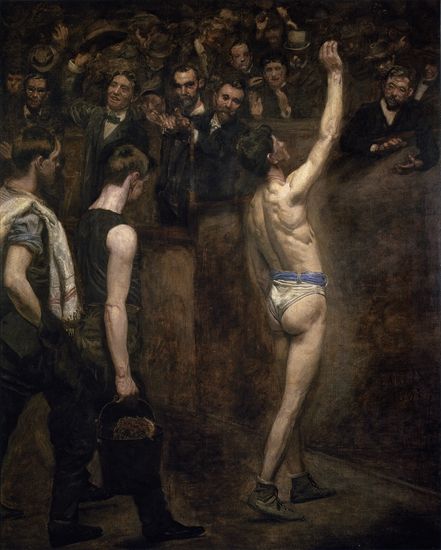

作为当时美国“垃圾桶学派”的一员,乔治·贝娄(George Bellows)是社会底层人士的忠实观察者和记录者。在《河边1号》(River Front No.1,1915)中,他描绘了灼热阳光烘烤下,男孩和男人在码头嬉戏、社交的场景。不断增加的年轻男性(以及女性的相对缺乏)导致了一种流动的性行 为,画面中,衣冠楚楚的花花公子对浴中少年的身体表露出垂涎的神色。在这幅展示男性肉体的画卷里,贝娄是城市生活中单性社会以及社会分层一丝不苟的观察 者。

贝娄的另一幅版画作品《淋浴》(The Shower-Bath)同样值得关注。两位男子占据了画面中心位置,一位瘦削、柔弱,一位健壮、粗短,前者向后者投以挑逗的眼神,后者以岿然不动的姿态 回应,而他的毛巾诚实地暴露了他的欲望。周围的洗浴者似乎对周边一切漠然无视,只有左下角浴池里露出的一个脑袋直瞪瞪地望向画面之外,提醒观看者本也是窥 视者。

这幅版画作品诞生于1917年,其题材在同时期非常罕见,而它有三个有细微差别的版本,证明其流传范围相当广泛。一幅同性性欲题材的图像为何能受到这般欢迎?

艺术史学者、酷儿理论家乔纳森·卡茨指出,20世纪初期,在同志平权运动尚未风起云涌之前,同性恋行为同样拥有广泛的社会可见度和接受度,究其 原因,是因为当时人们判断“酷儿”是基于其在性行为中所处角色,而非其性行为对象的性别。只有在性行为中扮演被动角色的男性,才会被蔑视性地称为“酷 儿”,因为他们越过了传统的对社会性别的角色分配。《淋浴》中那位健壮的男士,依然是主动者和主导者角色,因此,他的身体是激越的,他的面部表情是坦然 的。

贝娄的忠实描摹呈现了一幅当时美国人的生活画卷。在同一个时期,女性的状况又是怎样的呢?

1920年8月,美国女性正式获得选举权。对于“新女性”来说,穿西装、剪短发、抽烟等行为装扮,与当时的社会风气正相契合。然而,能够真正走在时代尖端,与男性平起平坐,是少部分女性拥有的特权。

罗曼尼·布鲁克斯(Romaine Brooks)、格特鲁德·斯泰因(Gertrude Stein)、珍娜·福兰纳(Janet Flanner)成为当时社会的精英,不仅因为她们的天赋,也因为她们非典型的性别身份。在那个时代,女性的生命轨迹常常依然被局限于父亲的庇荫和丈夫的 臂弯,她们经济和社会关系也全赖与此。男性化装束则展现了一种自主和独立精神。

在布鲁克斯的自画像中,艺术家使用了一系列复杂的编码和图像化的符号,表现出她在一战期间巴黎女同性恋精英团体一员的身份。她身处的阳台——公 共领域和私人领域之间的门槛,她光鲜的中性化服饰,加上她浓重的口红、敷粉的面部,帽檐投射在眼睛上的阴影……各种细节都象征着她的女同性恋身份。

布鲁克斯还热衷于给她的朋友画肖像。在《乌纳,桃布里奇太太》(Una, Lady Troubridge)中,她为女同性恋小说《孤寂深渊》作者拉德克利夫·霍尔(Radclyffe Hall)的长期伴侣乌纳作像。乌纳曾经是海军上将桃布里奇的妻子,但是在1915年遇到霍尔之后,她便抛弃了自己的丈夫。在这幅肖像画中,乌纳同样以一 身男装示人,与《孤寂深渊》中主人公“斯蒂芬”如出一辙。

布鲁克斯、斯泰因等人,拥有财富和社会地位。她们可以自由自主地生活,在大西洋两岸旅行,选择自己喜爱的方式进行创作,不必应付丈夫的期待,也 不必担心市场的需求。布鲁克斯的绘画,斯泰因的情诗,都是当时最为直白的女同性恋表述,反映了当时她们所处社区的真实状况。她们热衷于男性化的装扮,并非 仅仅是想要模仿男性的性别角色,更重要的是,企及了这身装扮背后所代表的社会、经济地位,是对男女在社会结构中不同地位的一种挑战和颠覆。