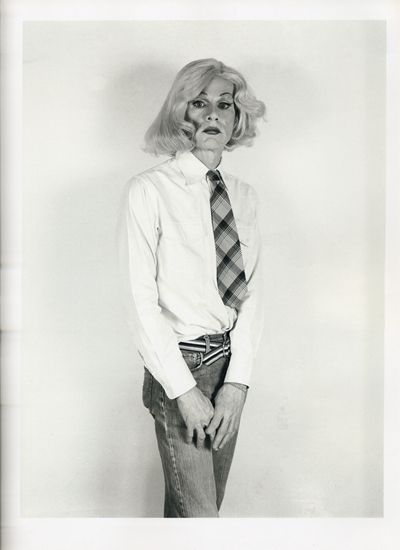

《篡改的肖像:变装的沃霍尔》,1981

狄波拉·凯斯,《篡改的肖像I》,1994-95

复数的自我

在可以预见的未来,艾滋病/HIV病毒依旧将成为社会的一部分。然而,在病毒出现1/4个世纪之后,一种大致的平衡已经达成。近些年来,关于身份的问题在后现代的语境中重新显现:我是谁?新一代的艺术家重新检视这个问题,就像开始的时候,沃尔特·惠特曼做的那样。

“有些男孩一辈子都想成为女孩,我为他们的故事所着迷,因为他们得非常努力,”在《安迪·沃霍尔的哲学》中,艺术家曾经做出如是表述,“自然赋 予你外表,而你期望展现截然相反的一面。”他在1981年的肖像《篡改的肖像:变装的沃霍尔》而今已成为经典图像,在照片中,沃霍尔穿着男人的衣冠扮演一 个女人,对于符号的“错误”运用和混搭却展现出一幅耐人寻味的画面。10多年后,另一位艺术家狄波拉·凯斯(Deborah Kass)——她是犹太人、女同性恋者——摆了和沃霍尔同样的姿势,她扮演了一个穿着男人衣装扮演女人的男人,以此给这堆标签符号增加了一层编码,同时也 对艺术界依然存在的家长制性别主义的进行了批判。

世人对于同性恋者的关切逐渐深入到各个特定的领域,推导向对于每一个少数群体的关照。劳拉·安圭拉尔(Laura Aguilar)的父母分别是墨西哥裔美国人和爱尔兰裔美国人,除却种族身份,可以定义她的另外两个显著的标签是:女同性恋、肥胖。作为美国社会的“局外 人”,她创作了一系列“自然自拍像”,在自然中,她袒露的肥胖身躯不再显得触目惊心,反而和周边环境融合在一起。她希望以图像形式,探究超越社会强加的分 类之上的普遍性内涵。

好莱坞在政治上一般是进步的,但谈到性倾向的问题,总是摇摆不定含糊其辞。1997年4月,情景喜剧明星、脱口秀主持人艾伦·德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)在接受《时代》杂志采访时说:“是的我是gay。”

这成为一个历史性的事件。德杰尼勒斯也曾经考虑要不要出柜,最后她意识到,如果自己不能坦承自己是女同志,那么她对于自己的生活和职业都没法控制。出柜,她后来说,成为最自由的经验,因为“从此以后再也没有人能够伤害我了”。

安妮·莱伯维茨给德杰尼勒斯拍摄的照片是一场视觉符号的狂欢,强调了这位主持人在公众面前的模棱两可的形象。她穿着胸罩,也戴着拳击手套,德杰尼勒斯像小丑一样的装扮,是揭露也是隐藏,烟赋予她一种“硬汉”的腔调。

黑人艺术家格伦·利贡(Glen Ligon)创作了一系列作品,全部借用了美国黑人作家詹姆斯·鲍德温的文本,探讨作家如何被世界异化,以及艺术家本人不想被自我异化的努力。利贡关注美 国黑人的历史,探讨在历史和艺术中对黑人身体的描绘和排斥。在名为《镜像》(Mirror,2002)的作品中,鲍德温关于黑人状况的字句首先被涂抹在画 布上,然后覆盖其上的煤灰将字句打断,使其变得支离破碎,最后仅仅依稀可辨。鲍德温是黑人,也是同性恋者,与此同时,他有自己的复杂个性——但最后,全部 被“他是黑人”这个社会印象所覆盖。利贡的作品探讨了不同身份标签背后的复杂性,这些标签定义着每个具体的个人,最后却常常让人们的认识变得肤浅而表面。

杰克·皮尔森(Jack Pierson)创作了一系列名为《自拍》(2005)的作品,但镜头对准的都不是他自己。“我如何能表现自己?”他问自己,弗兰克·奥哈拉的诗句,似乎 是在回应,“他有很多肖像,星星,年岁,数字/我的寂静里蕴藏着很多赤裸的自我”。在21世纪,身份政治深入人心,皮尔森的图像再现了媒体中人们熟习的男 同性恋者的欲望投射。皮尔森反问道:人们是否必须接受被指派的面具和身份?或者说,创造一个独特的自我如何可能?

这些艺术家的创作似乎和华尔特·惠特曼遥相呼应。性取向的历史又经历了一百多年的演进,而今性少数群体可以在社群中看到彼此,拥有共同的文化和 历史;而今世人发明了大量字词去描述,各种深入的理论去分析……然而,历史增添的这些理论知识并不能直接帮助人类认识彼此,他们依然需要敞开内心,去感受 世界的真实样貌。

来源:东方早报艺术评论 朱洁树