王国维:用甲骨文考证《史记》

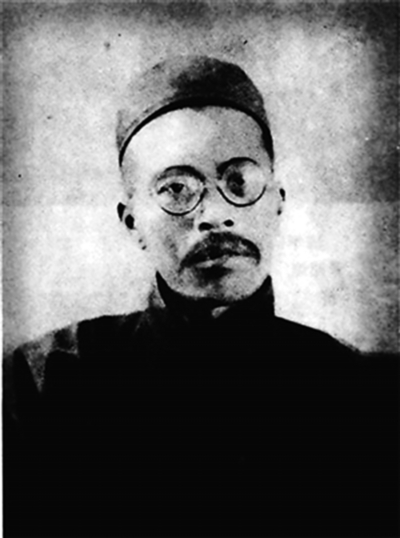

王国维

在提及罗振玉的甲骨文研究时,不得不提到另一个人:王国维(1877-1927)。他们曾是莫逆之交,相互扶持,并各自成就了流传后世的学问。

20世纪初的上海,是各种新学与新知汇聚的地方。22岁的王国维在汪康年、梁启超主办的《时务报》任抄写与校对。此后不久,《时务报》因言辞激烈被查封,主办东文学社的罗振玉因赏识王国维的才华,便让王国维到东文学社学习日文兼做杂务,此后的交往中,对彼此才能都很欣赏的两人也迅速成为至交。

1911年11月,罗振玉和王国维联袂东渡日本。罗振玉将他收藏的图书、甲骨器物带到了日本,王国维的兴趣本来在西方哲学,到这时转向了国学。也正是在这个阶段,罗振玉和王国维开始了学术上的讨论和思想上的真正交流。他们都对甲骨文产生了极大的兴趣,不过,两人的研究侧重点略有不同,罗振玉比较倚重对甲骨文的释析,而王国维则是通过这些文字的背后来考证殷商时期的社会历史。

西汉司马迁所着的《史记·殷本纪》中,记载商朝第一位国君成汤居住在一个叫“亳”的地方,王国维从甲骨卜辞所刻的200多个地名中,找到了包括“亳”在内的“雍”、“曹”、“杞”等8处地名。后来,王国维写出了《殷卜辞中所见先公先王考》,不久,他又写出一篇《续考》。在这两篇着作中,王国维考证了王亥、王恒、上甲等先公先王,证明史书的记载大体不误,还纠正了《史记·殷本纪》中报乙、报丙、报丁等在排列次序方面的错误。

王国维做学问的最大特点,是不局限于甲骨文字本身的研究,还把古文字学与古代史一起研究,充分利用最新的甲骨材料,去对照历史,他创造并完善的研究方法“二重证据法”,对中国近代史学史研究影响深远。

1916年,王国维回到国内。3年后,罗振玉也从日本回国。回国后,罗振玉为了在政治角力中胜出,力邀王国维加入朝廷,但王国维无意于尔虞我诈的官场,多次拒绝了罗振玉的邀请。于是两人之间开始出现裂痕,再加上因为儿女结为亲家后生活琐事上的纷争,最终导致两人分道扬镳。1927年,五十知天命之年的王国维在昆明湖沉湖自杀,当罗振玉听到噩耗后,沉痛地说道:“静安以一死报知己,我负静安,静安不负我。”

在王懿荣、刘鹗、罗振玉以及王国维等人的努力下,中国甲骨文研究呈现蓬勃发展之势。1928年至1934年,另一位甲骨文研究学者董作宾8次主持或参加殷墟的发掘,他的《甲骨文断代研究例》将殷墟出土的甲骨文划分为5个时期,使甲骨文的研究走上了一个新的阶段。

上世纪20年代,在日本流亡的郭沫若,也积极从事甲骨文研究,出版了《卜辞通纂》等书籍,晚年他主编的大型甲骨文汇编《甲骨文合集》,被誉为新中国古籍整理的最大成就。

罗振玉(号雪堂)、王国维(号观堂)、董作宾(字彦堂)以及郭沫若(字鼎堂)四人因为在甲骨文研究上的巨大成就,被誉为“甲骨四堂”。着名文字学家唐兰在《天壤阁甲骨文存》序中说:“卜辞研究,自雪堂导夫先路,观堂继以考史,彦堂区其时代,鼎堂发其辞例,固已极一时之盛。”