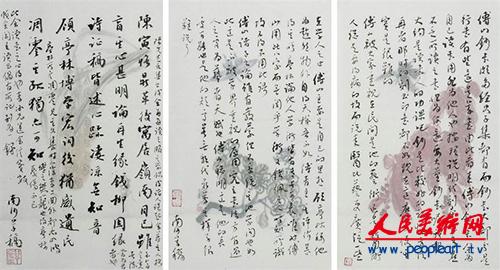

或许由于对传统的执爱与对经典的情怀,南沙先生之书法并未追逐时风,随波逐流,而是强调取法经典,在经典的基础上写出新意,写出文化品位。书法之法存乎经典,舍经典而何求乎?这大概就是他曾经自嘲的“抱残守缺”与“不合时宜”吧。这实际上正是对于书法的一种态度,对文化的一种态度。苏轼论智永书时尝谓:“永禅师欲存王氏典刑,以为百家法祖,故举用旧法,非不能出新意求变态也。”南沙先生不预时流,乃不为也,非不能也。一个“守”字,如何了得?“为往圣继绝学”,这里的继承实际上是要守护文化的一种责任,而以此为基础,将传统弘扬光大也是一种使命,此所谓“古不乖时,今不同弊”也。当然,这种理念需要深厚的传统文化观念的支撑,也需要具有面对世俗、打破偏见的勇气。

余与南沙先生有“四同”之缘。四同者,同乡、同门、同事、同道之谓也。1997年,南沙先生在太原师范学院为成人大学生讲授书法史,其时我在山西大学历史系攻读硕士学位,久闻其才气与学识,于闲暇之时去旁听他的课,遂相识焉。后经南沙先生引荐,拜林鹏先生为师,此为同门之谊。此后,我们同在太原师范学院书法专业工作,经史讲堂创设后,他主讲经部,我来讲史部,遂为同事、同道之谊;一年后,我到北京师范大学历史系攻读博士学位,南沙先生一人坚守经史讲堂,至今已近十秋,三晋晚辈后学多被其恩惠。南沙先生长余九岁,学问、见识也远出我右。诲余、启余者,南沙先生也。