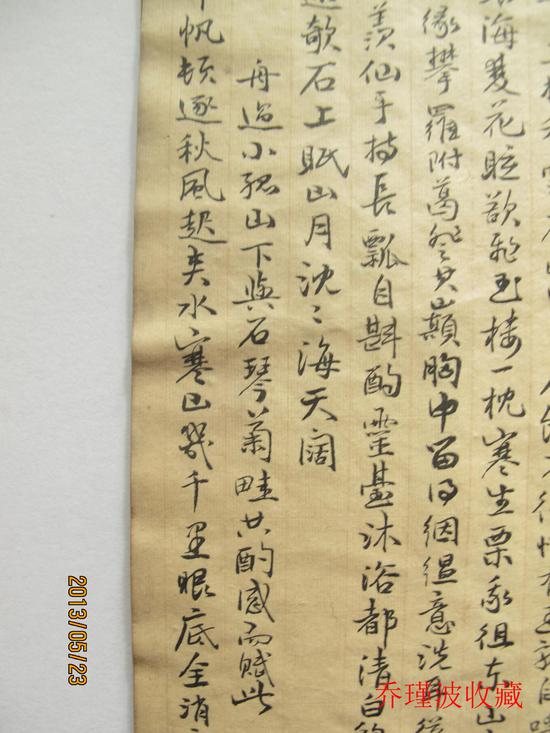

《群玉山房诗集》书影

《群玉山房诗集》书影

李认为狂者体现出的“见我之尊”是因为凸显了自我内在的性情,这个内在的性情是“大公之理所凝也”。这与那种堕入“徇物”“流俗”的“乡愿”是根本对立的人格精神。李光炘不仅在口头上宣扬“贫贱忧戚,君子所以修道也,君子修身故立命”的修身理论,(李光炘,《龙川弟子记》,《太谷学派遗书》第一辑第三册,第158页。)而且通过个人的实际行动,体现了太谷学派“希贤希圣希天、立德立功立言”的修道宗旨。李光炘的言行不仅承袭和发挥周太谷“君子以仁为富,不以田为富”的思想,(周太谷,《周氏遗书》,《太谷学派遗书》第一辑第一册,第388页。)而且符合传统儒家“穷则独善其身,达则兼济天下”的基本理念,此“为太谷学派人生观中住世基本态度,实即儒家之本色”。

他将狂者之“我”与其内在性情“先天下之忧而忧”联系起来,入室太谷后确立“人饥己饥,人溺己溺”的社会责任意识,自觉将“救济天下”视为己任,将“民胞物与”自觉内化为个人的精神追求,达到个人修养的至高境界,践行着太谷学派一贯践行的“悲天悯人、追求人格完善的做法”。李对狂者的推崇,其也是对自己实践中透露出来的狂者精神的肯定。群玉山房诗集中《西湖吊古》中“金牌十二忠魂冷,铁弩三千王气孤。”,《友人归来喜而赋此》中“愿将一滴龙门水,化作濂溪万顷莲。”均是他狂者精神的写照。

另一方面,李不仅有狂者的一面,同样还有狷者的一面。他的处事态度、人格特质中,常常又体现出狷者的特质,成为一种独特的狂狷型人格。李认识到,积极进取的狂者精神并不能排斥自持而不为的狷者态度,尤其在黄崖教案使得太谷学派背负着沉重的政治污名和社会压力后,太谷学派只能忍辱负重,韬潜避祸,谨慎从事,防微杜渐,“忍于蒙不洁以终其身”。因此,太谷学派“师传之不坠于地”,(黄葆年,《黄氏遗书》,《太谷学派遗书》第一辑第四册,第136页。)确如黄葆年所言:“惟我夫子始终警觉,范围而曲成之。” (黄葆年,《黄氏遗书》,《太谷学派遗书》第一辑第四册,第540页。)

群玉山房诗集中,《柳八自勞山歸》“提到海天心忽動,又随孤月向东流”,《和石琴自题七律四首》中“所谓伊人渺天末,目簪華髪自沉吟”,《寄和张寄琹表兄憇園偶成印依原韻》“鹤夢有心清似水,琴心無事静生苔”,《题石琴诗后》“天山無菱惟佛性,人间第一是仙心”。体现了李光炘在生活实践中总结出来的种种人生哲学、人格修炼方面,包括谦谨、敬恕、坚忍、厚道、安详、平实、静一、恬淡等,均是其狷者人生态度的体现。在太谷学派所处的社会状况、政治环境、道德境遇中,狷者的处世态度、人格特质是必须的。尤其是黄崖教案后,李光炘认真思考总结太谷学派传播过程中的言行随意和张狂的教训,更加注重个人的角色扮演,尽量淡化和掩饰太谷学派与生俱来的宗教属性和神秘色彩,“自积中蒙奇祸,丧其生,为谷之学者益自閟”,(董玉书,《芜城怀旧录》,江苏古籍出版社,2002,第24页。)“由是为太谷之学者,遁世暗修,不鹜声气,世莫睹其阃奥也”。(徐谦芳,《扬州风土记略》,江苏古籍出版社,2002,第42页。)李光炘不仅在讲学活动中谨小慎微,而且在日常生活中谨言慎行,一改周太谷、张积中身上存在的较为浓厚的民间教主形象,“举止修饰,引积中为戒,深相韬晦”。(卢冀野,《太谷学派之沿革及其思想》,《东方杂志》,第二十四卷第十四号(1927)。)并且严格规范和约束自己和龙川门徒行为举止,尽量避免不必要的社会麻烦和政治嫌疑,全力营造良好的社会氛围,“盖自黄崖狱后,光炘之徒大抵守明哲之戒”。(董玉书,《芜城怀旧录》,第27页。)为了与社会角色扮演相适应,李光炘还特别注意内外有别、亲疏有间,“既而设教龙川,海内求道之士闻风兴起,不远千里而来,相对终日,喑不出声”。(谢逢源,《龙川夫子年谱》,《太谷学派遗书》第一辑第三册,第93页。)严加防范外界人士,唯恐祸从口出,“师遇生客不谈时文,不谈时事,不谈时人。”(谢逢源,《龙川夫子年谱》,《太谷学派遗书》第一辑第三册,第93页。)门下只有少数重要弟子能接受李光炘的秘传之学,“其讲学业,限于门内坐徒,不取公开态度。” (卢冀野,《太谷学派之沿革及其思想》,《东方杂志》,第二十四卷第十四号(1927)。)李光炘的做法,不仅是对张积中在黄崖行为的直接修正和主动纠错,而且也是太谷学派“圣功”修行的具体表现,因为太谷学派圣功“以谨言为第一。谨言非不言也,便便言,惟谨尔。” (谢逢源,《龙川夫子年谱》,《太谷学派遗书》第一辑第三册,第19页。)李光炘认为:“一言而兴邦,一言而丧邦,不曾说一行而兴邦,一行而丧邦,若一言既失,驷马难追。”(李光炘,《龙川弟子记》,《太谷学派遗书》第一辑第三册,第144页。)因此,凡是涉及太谷学派的组织机构、内部活动、文献资料等隐秘内容,李光炘均小心翼翼,三思而后行,“习为韬潜,举凡一切学派内容皆秘不敢示人。”[刘厚滋,《张石琴与太谷学派》,《辅仁学志》第九卷第一期(1940年6月)。]