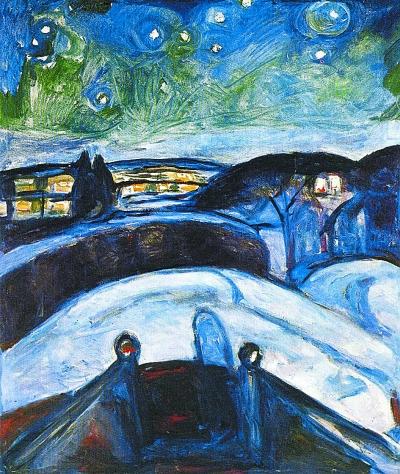

星光

三

1909年,蒙克回到他的祖国挪威。晚年的蒙克,更多地表现出对大自然的兴趣。经过长期的治疗,他的作品不再充满悲观,而是变得更富于色彩。他的疾病让他更关注人类的痛苦,他的治愈却让他远离早年的疼痛;病中的蒙克是一个伟大的画家,病愈的蒙克则是一个甜蜜的老人。于他个人而言,病中的蒙克赢得了世界,病愈的蒙克开始享受世界。孰优孰劣?一言难尽。

可以看出,艺术发展到爱德华·蒙克,已经完全改变了19世纪中期由古斯塔夫·库尔贝在他的《宣言》(1861年)中提出的可以称作中立的或注重事实的牢固的写实主义原则,他将艺术关注的对象,由物质的现实引向人类心灵的现实。

1855年,俄国文学理论家车尔尼雪夫斯基在他首次发表的《艺术与现实的审美关系》的论文中写道:文学艺术本质上就是写实的报告文学(“艺术的首要目的即再现现实”),其次才具有“解释生活”的作用。“美存在于自然中,它在现实千变万化的形式中,都有踪可寻。一旦被找到后,它就属于艺术,或者首先属于知道如何看它的艺术家。更确切地说,美是真实可见的;美本身就具有它自己的艺术表现力。但是艺术家没有权力将这一表现力扩大,除非冒险改变美的本质和时常地削弱美,他是不能触及到它的,大自然赐予的美高于所有艺术家的惯例……美的表现与艺术家应具备的知觉能力成正比。”埃米尔·左拉给艺术的定义是“透过一种气质而看到自然的一个断面”。

在现代主义者看来,这种自然主义和现实主义的原则——不带偏见和倾向性地反映自然的本来面目——被认为是一种不可能的(倘若不是无意义的空想)。高更和梵高更喜欢凭直觉和情感来创作,野兽派画家马蒂斯则在1908年的《一个画家的笔记》中写下了一段著名的话:

色调激励人的调和,能够引导我改变人物的形状,或者改变我的构思。我向着取得构图中所有部分和谐的目标不断努力,直到达到为止。然后,所有部分在一瞬间找到了它们固定的联系,接着,倘若不是必须完全重画的话,要我在画面上多添一笔都是不可能的。

这种态度意味着对现实主义的全面抛弃,因为它把对构图的审美要求置于对再现的语义要求之上。艺术作品成为一种新的、独立的现实,这表现在高更对欧洲文明的排斥和对动人心绪的形式及色彩所蕴含的排他性质的赞美中;恩索尔突然背弃了精致的绘画,转向一种表现惊人主题的故作惊人之态的技巧;蒙克运用幻想形象,把他个人的苦痛赋予公开的形式;梵高狂热而有节制地对自然加以变形并强化夸张自然的色彩以创造一种表达力强大的艺术;罗丹通过形象的表面和紧张的动态有力地表现感情……自我,而不是自然,成为实验和表现的对象。