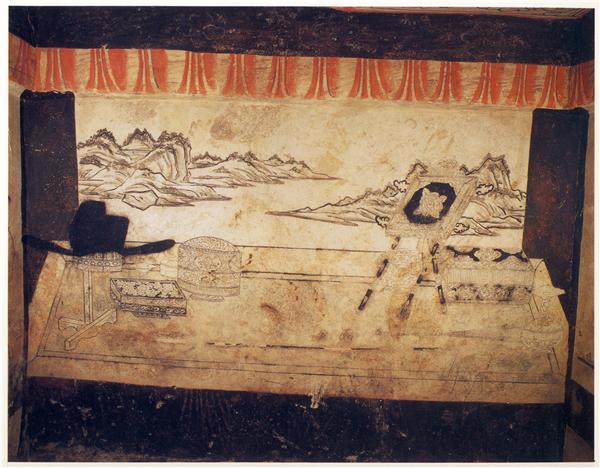

曲阳五代王处直墓东耳室壁画中的镜架形象(《五代王处直墓》,彩版一八)

一个有趣的问题:现今已发掘的众多唐墓里,尚未见到属于唐代的带柄铜镜实物,期待将来能有新的发现。

第二次转变:从榻上向桌上

宋代镜架与镜台的资料更加丰富,形式多样,不仅见于传世绘画,而且在墓葬壁画、砖雕、石刻中有其形象。这说明作为生活器具的镜架与镜台,在日常起居中扮演了更重要的角色,也反映出宋代以来,人们对现实生活的重视。

1951年,河南禹县白沙发掘的北宋元符二年(1099年)赵大翁墓,有《梳妆图》壁画。壁画可见四条腿的方桌上放置一件淡赭色镜台,右侧立四位女子,前面一女欠身临镜作著冠状,冠下前后插簪饰。墓主人赵大翁是一位拥有土地的地主,墓中壁画所描绘的对镜著冠女子,或为其家眷。

值得注意的是,无论是北宋传世绘画作品,还是墓葬壁画,画面中的照镜女子大多为站姿,鲜见有坐凳览镜者。南宋陆游《老学庵笔记》卷四记载:“徐敦立言:往时士大夫家,妇女坐椅子、兀子,则人皆讥笑其无法度,梳洗床、火炉床,家家有之。今犹有高镜台,盖施床则与人面适平也。或云禁中尚用之,特外间不复用尔。”文献中所说,有身份的人家妇女坐椅子、凳子,担心别人会讥笑她没涵养,这也许是北宋仕女照镜不坐的原因所在。同时,也道出了镜台的变化,放置于床榻上使用的镜台,在民间已经消失不见。到了南宋,风俗已变。苏汉臣笔下的《妆靓仕女图》中,桌上放有一面镜子,斜靠于一个支架上,一位女子端坐于长凳之上,凝视镜中。