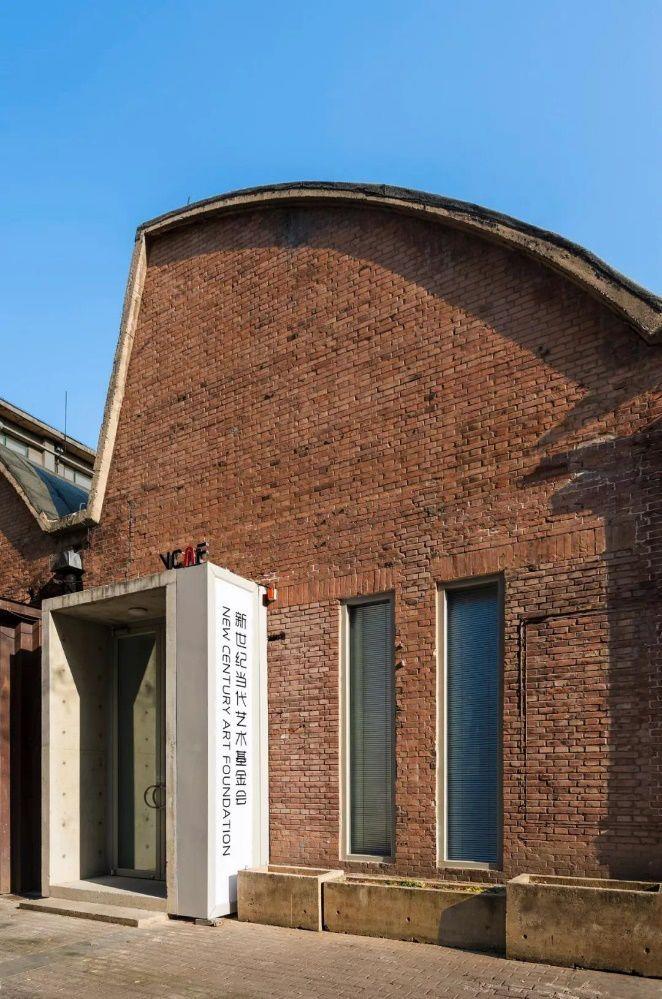

新世纪当代艺术基金会

图片来源于基金会官网

再以澳大利亚为例。澳大利亚国家艺术协会专门成立了有关艺术家自营机构的主页,详细介绍澳洲艺术家自营机构的发展历史和现状,并在协助和指导艺术家们组建自营机构的运行模式、成立要素、管理建议,甚至公共资金申请渠道等方面进行详细介绍。该协会还不定期举办有关艺术家自营机构的主题论坛和活动,联合运作中的机构进行专业的经验交流。那么,在不同的社会语境下,中国内地显然在运行机制上有着极大的区别。基于先行的文化管理制度,国内尚较缺乏既受到政府常态扶植却又独立于内容制作的艺术空间,同时也由于缺少了官方的主力支撑,这些空间在维护运营成本和追求可持续性发展目标上很容易处于尴尬的境地。在艺术生产的过程中,有时因为创作内容和主题观念的相对宽泛,反而更易获得兼具各国使领馆文化部门身份的国外公共资金的扶植,如英国文化教育协会、歌德学院、瑞士文化基金会等。在国内的政府文化基金事业当中,对于当代艺术活动和交流项目的支持比较突出的有北京市文化局主管的北京当代艺术基金会,但其主要针对大型的重点中外当代艺术交流项目,而并不常面向小型的本体艺术家自营机构,所以难以在培养本土艺术家、策展人以及专业学者的角度,形成常态稳定的推动力,从而壮大这些机构规模,使其增强社会公共服务力。而各省市的文化发展基金会以及对外文化交流协会,以及2013年成立的国家艺术基金(China National Arts Fund),也尚缺少针对各地小型艺术家自营机构进行系统扶植的政策和面向小微文化艺术项目的公开申报渠道。近年来,反而一些由私人收藏家成立的当代艺术基金会开始密切关注艺术家自营机构,比如由王兵和薛冰联合成立的新世纪当代艺术基金会以及杨锋艺术与教育基金会。从2014年起,新世纪当代艺术基金会就特别开展了每年资助十家以内的非营利艺术空间计划—“新艺向:非营利艺术空间”项目。这个项目经过四年的持续运作,有力地扶植了约25家全国各地的非营利艺术机构,其中大多为艺术家自营机构。杨锋艺术与教育基金会也正在通过展览策划征集和扶植独立出版的方式,来支撑年轻艺术家独立策划机构的创作诉求。

艺术家自营机构是否还存在着“去商业化”的结局?

从“非营利”的角度上思考,我们一般会认为艺术家自营机构势必和商业绝缘。抵制住销售利润的诱惑,似乎就能保证艺术创作上的绝对独立。但事实上,这仿佛又是一个思维的误区。我们确实一直在谈论艺术家自营机构,但作为非营利运行机制的一环,它也反射了产业的另一边,即“营利机构”的被动面貌,也就是人们普遍对于商业艺术机构是否因为追求利益而主动降低学术性的消极态度。

针对这个误区,印第安纳大学艺术管理学教授迈克尔·拉什顿(Michael Rushton)曾经在2015年4月由该校的公共与环境事务学院组织的一次有关非营利管理发展的主题演讲当中明确表示,“认为非营利机构是杰出艺术的唯一方式,并且比营利机构而更高雅的这种社会观念显然是错误的”。前美国国家艺术基金会主席比尔·艾维(Bill Ivey)在其发表于2008年的著作《艺术公司(Art,Inc.)》中针对非营利机构部分的描述也写道,“认为非营利性商业模式总是能产生更高质量的艺术,其实是一种非亲民主义的信条。这种意识形态助长了艺术界当中一种自以为是的权利意识。此外,非亲民主义也使艺术行业处于孤立状态,使得艺术组织和艺术倡导者无法参与公平使用、媒体监管、文化产品贸易和知识产权保护范围等真正的文化问题。”