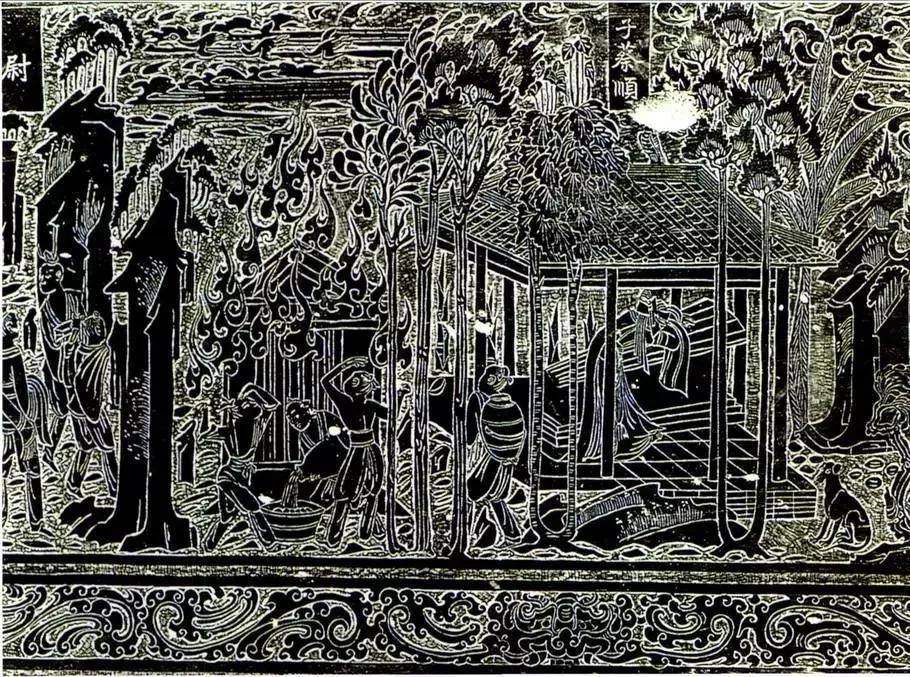

北魏 孝子石棺 孝子蔡顺 美国纳尔逊艺术博物馆藏

北魏 孝子石棺 孝子蔡顺 美国纳尔逊艺术博物馆藏

美国纳尔逊艺术博物馆所藏北魏孝子石棺,两侧线刻蔡顺、董永、舜、郭巨、孝孙原谷等人故事。关于蔡顺孝道故事,该石棺表现的是他“抱伏棺柩,号哭叫天”的场景。实际上,求薪、环冢两则故事亦有其他主角,在《二十四孝》中分别为曾子、王裒。

《二十四孝》的故事大都取材于西汉经学家刘向编辑的《孝子传》,也有一些故事取材《艺文类聚》《太平御览》等文献。在“二十四孝”确定下来之前,同一内容而主角不同的现象,在孝子故事中并非少见。这种现象说明上述内容被公视为忠孝之行为,所以才成为不同时代不同人物的共同选择。而《二十四孝》的最后定型正是对他们进行筛选、排比的结果。如蔡顺环冢和王裒绕墓的故事可共见于唐代文献。如《艺文类聚》卷二、卷三五记载蔡顺环冢。不过,同书卷二尚载有王裒绕墓,这是另一则只是主角不同而内容相同的故事。

值得注意的是,在《艺文类聚》中并无蔡顺拾椹供亲的记述。但是,在敦煌写本《孝子传》中,闻雷泣墓的主角是王褒(裒),“为亲负米”(即啮指痛心)的主角是曾参,而与蔡顺有关的则成为拾椹供亲。敦煌写本《孝子传》共辑写26则孝行故事(凡5个写卷,重复条不计),大多被元代郭居敬编纂的《二十四孝》编入。因此,应可判断唐五代时“蔡顺拾椹供亲”已基本成型。蔡顺在北魏石棺和敦煌文书中表现的内容不同,恰反映二十四孝是一个动态的形成过程。

郭居敬编纂《二十四孝》中关于蔡顺拾椹供亲的内容如下:

蔡顺,汝南人,王莽末天下大荒,顺拾桑椹,黑赤异器盛之。赤眉见而问之,黑者奉母,赤者自食。贼知其孝,乃遗米三斗牛蹄一双而去。

所载与《东观汉记》大同。可见,桑葚以及所盛之器是该故事的两个重要元素。

桑葚为落叶灌木或小乔木,桑椹是桑科桑属多年生木本植物桑树的果实,椭圆形,长1~3厘米,表面不平滑。未成熟时为绿色,逐渐成长变为白色、红色成熟后为紫红色或紫黑色,味酸甜。《本草新编》有“紫者为第一,红者次之青则不可用”的记载。

从该图像来看,并不见盛器的存在,谈何所谓“异器盛之”?同时,所绘花瓣极为明显,可知老者手中所持应为枝状花朵无疑。如上所言,桑葚的外形是颗粒状的,显然跟上述屏风中的花朵状不同。因此,可知上述屏风内容并非是蔡顺拾椹供亲。结合图像中老者闻嗅花朵的动作,我们认为它很可能表现的是渊明嗅菊。

陶潜,《晋书》本传载,陶氏曾撰《五柳先生传》自况:“‘性嗜酒,而家贫不能恒得。亲旧知其如此,或置酒招之,造饮必尽,期在必醉,既醉而退,曾不吝情。环堵堵萧然,不蔽风日,短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志,忘怀得失,以此自终。’其自序如此,时人谓之实录。”

陶潜《九日日闲居序》称:“秋菊盈园,而持醪靡由。空服其华,寄怀于言。”《宋书书陶潜传》说:“尝九月九日无酒,出宅边菊丛中坐久,值[王]弘送酒至,即便就酌,醉而后归。”

昭明太子萧统《陶渊明传》日:“尝九月九日出宅边菊丛中坐,久之,满手把菊,忽值[王]弘送酒至,即便就酌,醉而归。”“郡将常候之,值其酿熟,取头上葛巾漉酒。漉毕,还复著之。”这二则说的都是陶潜嗜酒的事情。

关于饮酒,陶渊明还专门以《饮酒》为题写诗,其中不乏脍炙人口的诗句,如“采菊东篱下,悠然见南山”,便是出自《饮酒》中的千古名句。陶渊明有《饮酒》二十首、《止酒》等诗,其他虽不以酒命名而写到饮酒的句子就更多了,以致有陶渊明诗“篇篇有酒酒”的说法。在这些场景与诗句中,酒是陶渊明借来驱遣其苦闷的,而与酒伴出的则多是菊花。

于是乎,菊花、松树和酒是陶渊明的标志,也成为绘画中代表陶渊明的元素,以至于一提起陶渊明便想到菊和松,一提起菊和松便想起陶渊明。一幅画当然不一定把这些元素都用上,也可以强调某一种或几种元素,甚至加上画家自己的想像,画出虽无文献记载但有可能存在的情况,如嗅菊之类。

虽然在陶渊明的传记中既没有“嗅菊”之事,在他的诗文中也没有提到“嗅菊”二字,但要在图绘中表现陶渊明与菊花的紧密关系,显然莫过于嗅菊这一动作了。“嗅”的动作绝好地体现了主客体之间紧密的互动关系。这应该是脱胎于东篱采菊的诗句。“满手把菊”“采菊”都是手持菊花的形貌,很自然地可以表现为“嗅菊”。陶渊明之后,宋范纯仁、王十朋、谢翱等在诗中写到嗅菊,正是这种情况在文学中的反映。在这些文学作品中,“嗅菊”既源自陶渊明的象征,实也成为作者自自况陶渊明高行的符号。

《宣和画谱》卷五《郑虔》载:

郑虔,郑州荥阳人也。善画山水,好书,常苦无纸。虔于慈恩寺贮柿叶数屋,逐日取叶隶书,岁久殆遍。尝自写其诗并画以献明皇,明皇书其尾曰:“郑度三绝。”画陶潜风气高逸,前所未见,非“醉卧北窗下谓受皇上人”同有是况者,何足知知若人哉?此宜见画于郑虔也。虔官止著作郎。今御府所藏八:摩腾三藏像一、陶潜像一、《峻岭溪桥图》四、《杖引图》一、《人物图》一。

引文所谓“前所未见”说明在郑虔之前便有画家绘画陶潜画像的情况。其所绘“陶潜像”则突出陶潜的醉酒及道术。前者便是所谓“醉卧北窗下”后者则是所谓“自谓羲皇上人”。陶潜《与子俨等疏》有谓:“常言:五六月中,北窗下卧,遇凉风暂至,自谓是羲皇上人。”又《晋书·陶潜传》亦云:“尝言夏月虚闲,高距卧北窗之下。清风飒至,自谓羲皇上人。”醉卧即卧游也。“羲皇上人”为何?杜甫与郑虔交往颇深,其《醉时歌》有云:“先生(郑虔)有道出羲皇,先生有文过屈宋。”由此可知时人是把羲皇上人视作有道之人的。换言之,自比“羲皇上人”的陶潜亦是有道之士。

可见,到了郑虔生活的时代,嗜酒贪杯、有道仍是陶潜的重要形象之一。高逸之高士恐怕便是陶潜形象出现在这批唐墓屏风画中的主要原因。

值得注意的是,出现“渊明嗅菊”屏风的上述三座墓葬中,都各自与下文要讨论的第6幅屏风画的图像共存。