作者:周晓沛

浙江乐清人;1969年毕业于北京大学俄罗斯语言文学系,1971年到北京外国语学院进修;1973年起在外交部工作,曾任外交部苏联东欧司苏联处处长、东欧中亚司司长,中国驻俄罗斯使馆公使,驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦特命全权大使;现任外交部外交政策咨询委员,中俄友好、和平与发展委员会老朋友理事会中方主席,外交部老干部笔会副会长,外交学院兼职教授。

著有《中苏中俄关系亲历记》《大使札记——外交官是怎样炼成的》《别样风雨情缘》,主编“一带一路”丛书(中、外文版)“我们和你们”系列之《中国和俄罗斯的故事》《中国和哈萨克斯坦的故事》《中国和乌兹别克斯坦的故事》《中国和波兰的故事》及《世代友好——纪念中俄建交70周年文集》《筚路蓝缕一一新中国外交风云录》等 。

曾荣获波兰共和国高级十字功勋勋章、哈萨克斯坦共和国荣誉证书和独立20周年奖章,外交部优秀外交官称号、优秀共产党员奖章和老同志奉献之星荣誉证书。

编者按

出席新书首发式的部分嘉宾合影

2024年10月29日,《大使回忆:中俄关系的难忘岁月》发布会在俄罗斯驻华大使馆隆重举行。俄罗斯驻华大使伊戈尔·莫尔古洛夫、俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁登科、中国外交部部长助理刘彬、新华出版社社长匡乐成出席活动并致辞。中俄资深外交官和中俄关系研究专家、学者及新闻界代表70余人出席了新书发布会。

中俄资深外交官、学者、新闻媒体代表等70余人出席活动

《大使回忆:中俄关系的难忘岁月》文集分别以中文版和俄文版发行。俄文版发布会已于今年9月在莫斯科举行。该书收录了中俄两国近20位资深外交官的文章。作者以轻松的笔触,回顾了各自求学和职业经历中的宝贵人生片断、亲历的重要事件,及两国交往中的感人故事,生动再现了中俄(苏)关系中的历史细节,表达了对两国关系发展广阔前景的信心。

《大使回忆:中俄关系的难忘岁月》作者代表合影留念

发布会期间播放了《世代友好历史瞬间》视频。视频再现了近半个世纪以来中俄外交官风雨同舟、密切配合,为推动两国关系不断发展所做的不懈努力。

中文版首发式后,好评如潮,普遍认为这次活动内涵丰富,印象深刻,圆满成功。人民网、中俄头条、新华社记者在第一时间进行了报道,新华社转发的新闻稿一天之内点击量达20多万。

一位年近80岁的俄罗斯老朋友深情地表示:“到2029年时,咱们再度合作编撰庆祝建交80周年回忆录。”但愿这一伟大梦想终能成真!

即日起“走近外交”微信公众号将连载《大使回忆:中俄关系的难忘岁月》中方主编周晓沛先生所撰写的《追忆那些瞬间的永恒》,以飨读者。

作者感言

人总是有梦的。不同的人在不同时期有不同的梦,而要梦想成真、玉汝于成,到达彼岸的路径却大多是相同的。正如我中学时的恩师赠予的墨宝所云:积跬步以至千里!

近半个世纪来,在亲历亲闻的波谲云诡外交长河中,既有惊涛骇浪,亦有风和日丽,偶尔也有机缘巧合。从外交一线退下后,无论是撰文、讲课,还是研讨、话聊,往昔的峥嵘岁月不时萦绕心头,乃至梦中也历历在目。

“鞋匠的儿子考上大学了!”——从街上传来小镇邮递员熟悉的叫喊声。那是1964年8月,天气非常闷热,我爸在前屋光着膀子做鞋,阿妈摇着蒲扇陪我在里屋纳凉。我闻声就像触了电似的跳起来,顾不上穿衣就冲了出去。邮递员正朝着我家门口气喘吁吁地跑过来。我迎上,用双手接过一封沉甸甸的信函,浅黄色封皮下方“北京大学”四个红字首先扑入眼帘。这显然是北大发来的录取通知书,简直是喜从天降!虽望眼欲穿,天天上邮电所打听消息,但真来了却不敢相信,我竟一下子懵了。

我出生在浙江乐清雁荡山脚下的农村鞋匠家庭,是一个地地道道的山里娃。父母都目不识丁,但也望子成龙,很想让儿子长大后能进城念书。我从小就喜欢读书、听故事,也听说“书中自有黄金屋”。那时的梦想就是当作家,做梦也没想过当外交官。无论升学过程,还是成长道路都并非一帆风顺,可谓筚路蓝缕、栉风沐雨,而这恰恰磨炼、激励自己不负韶华,奋发向上。

我6岁时,在大荆东门娘娘庙里只读了3天书就罢学了,因玩捉迷藏撞倒小伙伴致其满嘴流血,我则挨了板子并被罚站墙角。此后,我就赖在家里多玩了一年。塞翁失马,焉知非福?1952年重新开始入学,可能是有过“血”的教训,我变得特别听老师的话,从不与同学打闹,上课专心听讲,放学后认真完成作业。

1956年全家合影(前排左1为作者)

1958年考初中,我得了全区第一名。因家庭出身问题,未能考上公立学校,而被分配到临时拼凑的民办中学,这使我幼小的心灵受到沉重打击。因为被当作“另类”处理,同学们都憋着一股劲,学习非常刻苦。我小时候读的第一本外国小说《钢铁是怎样炼成的》,保尔·柯察金有这样一句名言: “人最宝贵的是生命,生命对于人只有一次。人的一生应当这样度过——当他回首往事的时候,不会因虚度年华而悔恨,也不会因碌碌无为而羞愧。”这也是我的人生座右铭。

1961年考高中还算走运,以备取生名义进入雁荡中学。为了抹去“备取”矮人一等的阴影,我决心在学习上超过正取生。每天晚自习结束熄灯后,我就拿出初中时用过的小油灯,再多学一个小时;平时午休从不睡觉,就躺在三四十人合住的集体宿舍二层床上记单词、背公式;下午上完课,就到附近小溪旁的树丛中复习,为了不受干扰,有时还爬到树上去。我脑子并不聪明,无非是笨鸟先飞,比别人多花时间去死记硬背而已。

功夫不负有心人,第一学年结束时,我的考试成绩已名列前茅,被评为“优秀生”,第二、三学年被连续评为“三好生”。

至今留下深刻印象的一件事是,我曾因违反校规而受罚。那是刚入学不久,我穿着一双阿爸自制的木板拖鞋,“呱嗒呱嗒”地去教室上晚自习,结果被素以严格管理闻名的干祥球教导主任发现,他从后面追上,让我立即脱下拖鞋并把我训了一顿。我认错后光着脚丫跑回寝室,重新换上布鞋。在返回的路上又碰见了老师,他见我很紧张,就说:“没事的,改了就好。”从此,我才慢慢养成遵守学校规章制度的好习惯。

1964年高考时,满以为自己学习拔尖,不知天高地厚,贸然填报了复旦大学、北京大学、南开大学、南京大学和杭州大学“五大志愿”。后经语文老师朱天寿提示,将北大提前至第一志愿。记得当时填写高考志愿表时,第一志愿有三个专业,中文系是我的第一选择,因为文学是我的最爱;由于中学里学习俄语,加上喜欢俄罗斯文学,第二专业便选了俄罗斯语言文学系;至于第三专业,则稀里糊涂地挑了个国际政治系,尽管那时对政治没什么概念,反正对世界大事还是有兴趣的。怎么也没想到,这倒成了我后来的终身职业。

从未外出的山娃子穿上新布鞋,挑着小扁担,告别家乡,只身进京求学,先乘长途汽车经乐清到温州,次日改搭轮船(坐底层货舱)抵上海,第三天再换乘火车(买便宜的慢车票),整整五天五夜才抵京城。

一出北京站,就看到广场上北京大学的红布横幅,路途上的疲劳顿时烟消云散。我挑着行李兴冲冲地朝着迎新站跑去,自豪地说“北京大学”,人家听不懂我的土话,我说“俄语系”被听成是“物理系”,还有人不解地问我是不是“无线电系”?我没辙了,只得出示粉红色的北大录取通知书,以证明自己的身份。

进校之后才知道,我的高考成绩其实还没达到北大的录取分数线。这是怎么回事呢?据说,当年周恩来总理指示,要求北大、清华等重点高校多招收一些工农子弟,可适当降低点门槛儿。当时的心情十分复杂,既感激不已,又像当头浇了一盆凉水。

班主任陈君华老师的一席话使我如梦初醒,她说:“农村孩子学习条件差,目前成绩可能比不上城市的学生,但天资不见得差,只要刻苦努力,完全可以赶上。” 加之,开学典礼时曹靖华教授给新生作报告强调:“学外语要有蚂蚁啃骨头的精神,锲而不舍,持之以恒,才能学好、学扎实。”这几句话太深刻了,一下子印到我的脑海里。每当回忆起这些情景,总是心潮澎湃,激励自己好好读书、不负厚望。这正是我人生道路上的一个新起点。

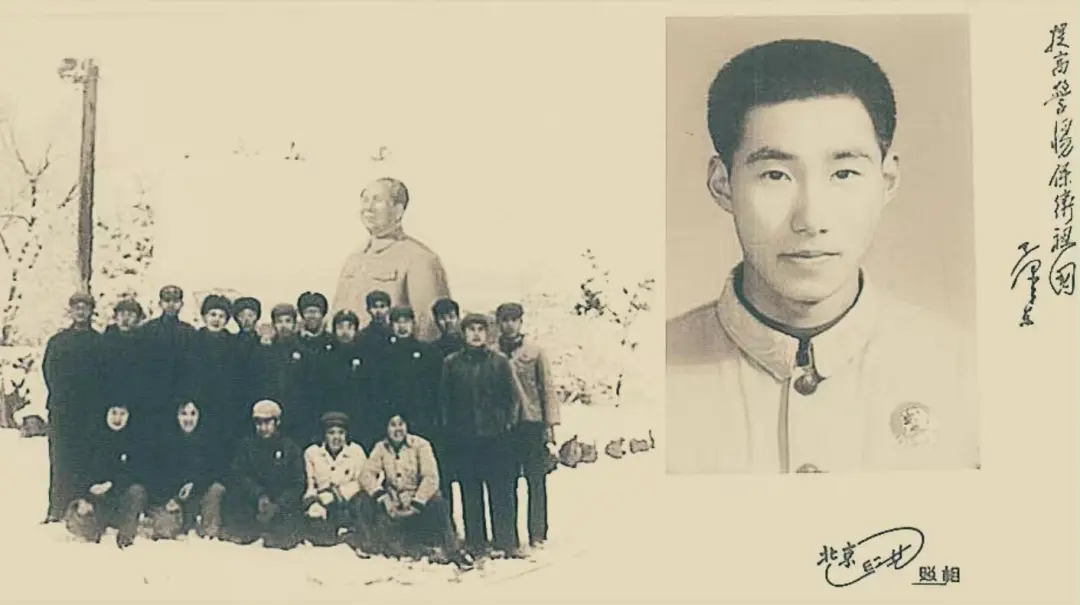

北大俄语系64级同学在毛主席塑像前合影留念

平平静静地学习不到两年,随着国内政治气候的变化,“新北大”成为轰轰烈烈无产阶级“文化大革命”的是非之地。我与许多同学一样,多么渴望能继续读书,但“停课闹革命”,就是不让学习,而且读书有罪,被批判为走“白专道路”。

平时深受尊敬的教授,一个个被打成“黑帮分子” “反动学术权威”……在那“横扫一切牛鬼蛇神”的恐怖日子里,我这个全靠国家助学金生活、真心想报答党和人民恩情的寒门学子,内心充满矛盾和彷徨,既不愿当“造反派”,又不甘成“保皇派”,而落了个不左不右的“中间派”,最后也沦为远离政治的“逍遥派”。

当校内两派武斗升级,在走投无路的情况下,我被迫逃难到北京航空学院,寄宿在我们班同学初礼祥的一位大连老乡处,继续看书、学外语。当北大停止武斗后,我才返校。

令人意外的是,1970年3月我被分配到外交部储备,赴河北唐山柏各庄军垦农场报到。

图文出处 |《大使回忆:中俄关系的难忘岁月》

本文作者 | 周晓沛