在当代山水画不断分化演进的艺术图景中,师恩钊先生北派山水的“象外之境”以“变”为旨归,继承传统山水之精神风骨,亦不拘泥于成法窠臼。

在笔墨语言、构图逻辑与观念架构的多重维度上,他不断自我生成、自我超越,其艺术实践从不流于复古式的摹仿,而是一种对山水画本体结构与时代文化张力的深层回应。

一、神秘疆域:精神空间的呼吸

在艺术直抵心灵的瞬间,神秘感永远是最深邃的追寻。

神秘感,它绝非肤浅的晦涩或刻意的遮掩,而是一种"未竟之境"——留有余地、通往未知,使人在观看中始终保持悬念与沉思的状态。因此,这种神秘性使艺术挣脱技法的桎梏,升华为灵魂与情感的共鸣场域。它仿佛一道光的裂隙,掀开现实单薄的帷幕,让人得以瞥见那隐匿其间的永恒流动与不可名状之诗。

然而,这种曾赋予艺术以深度与力量的神秘感,正悄然从我们的生活中退场。我们所置身的,是一个被过度显露主宰的时代。在这个图像泛滥的时代,信息如潮汐般奔涌而来,屏幕以每秒数十帧的速度不断地制造虚拟现实,每一刻都有人沉溺于无限刷新的图像洪流之中。视觉,正在沦为最廉价的“消费品”。图像不再承载我们是对世界的凝视,而成为了逃避意义的快感通道;亦不是人与世界之间的桥梁,更像是虚构的回声。媒介的碎片化,使得观看本身也变得浮浅、零散、被动,目光所至之处,尽是感官的刺激,却难见深远的沉思。

此刻,我们正走向一个观看能力“贫困化”的时代:艺术的神秘性、模糊性与层次感,在这样的视听结构中变得“不合时宜”,失去了真正“看见”的深度。所以即便AI技术已能精准模拟光影、色彩与结构,甚至重建自然万象的细节,但我们依然很难被这些画面真正打动。原因在于,它们提供的是一种“极致丰富”的视觉体验,却没有“可呼吸”的空间——画面中缺乏留白、缺乏呼吸,缺乏神秘感,更缺乏灵魂可以栖息的余地。细节虽密,但情感是封闭的;形式虽繁,感受却是“死寂”的。这样的观看体验,不过是另一个被堆叠出来的感官陷阱。

正是在这一背景下,师恩钊先生的山水画的“神秘感”显得尤为独特。

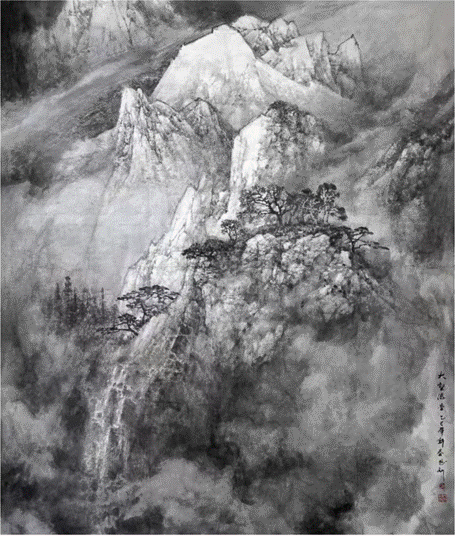

大壑潺音 160x200 2025年

他所倡导的“回归自然”,并非机械复制自然,而是一种对精神家园的重构。他笔下的山水,不是现实地貌的投影,而是精神世界的安顿场域,是一种“象外之境”的建构。面对图像与媒介的轰鸣,他不以炫技迎合时代的躁动感,而是以“虚朦”对抗“喧哗”、以“空灵”回应“充盈”、以“气韵”化解“碎片”。这样的坚持,实则是一种极为清醒的文化判断:在信息极度密集的当代,真正珍贵的不是“再生产”图像的能力,而是保有沉默、凝视与洞察的可能性。

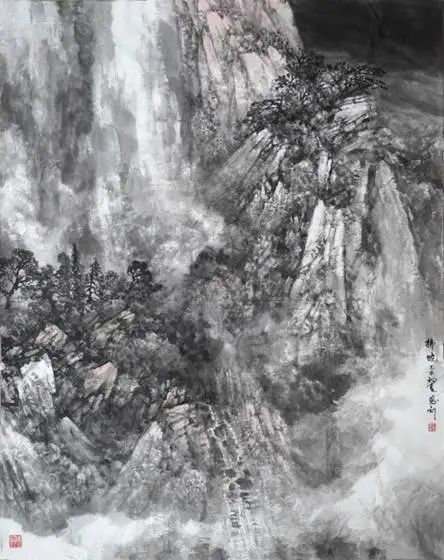

拂晓 180x200 2025年

但师恩钊的“留白”、“空灵”也不完全等同于传统意义上的“空白”。传统绘画讲求留白,三白,天云水皆为空白,计白当黑,是由观者自行去想象为何物。为了诗意的弥漫,客观的落笔要越少越好。尤其是宋代,从唐代的繁华绚烂过渡而来,在绘画上产生了水墨画的空灵韵秀。“空理流霜不觉飞,汀上白沙看不见。”张若虚在初唐已在文学上唱出了“空白”的先声,而后宋以后视觉美术,为了开拓更高的意境上的玄想,让色彩褪淡,让形式解散,绘画上,只剩下笔的虬结与墨的斑斓,只剩下墨的堆叠,游移,拖延,在空白的纸上牵连移动。

注: ①蒋勤《美的沉思-中国艺术思想刍论 》页 203. 上海文汇出版社