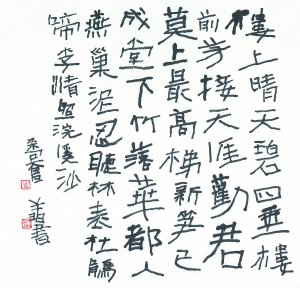

曾翔作品

曾翔作品

碑和帖已不是什么新鲜的话题,清代以来有关碑学和帖学的分野与争论就不曾间断,在此提及,并无意于碑学与帖学的梳理和辩证。碑和帖作为两种不同的体系,共同构筑了中国书法数千年的璀璨,是书法两种不同的表述方式,均有所长,但无所谓优劣,更不可偏颇。

碑的点画是凿刻的,加上岁月的洗礼和风化的作用,中实饱满,刚健沉雄、朴茂凝重;帖是以毛笔和纸张书写的,强调起止,点画中截跳跃腾挪,一掠而过,灵动妩媚、酣畅遒劲。碑的字体多处于字体间的演化过渡阶段,这些字体尚处于蜕变之中,不甚成熟,没有那么多条条框框,体势生动活泼、散漫多姿,正如张宗祥《书学源流论》中所说:“结体奇肆而神态静默。”姿态活泼多变的同时还多字体间的杂糅,如隶书杂糅篆书遗意,楷书兼有隶书意味,旧字体特征的遗留除了带给碑学书法奇肆的结体之外,更增添了几分古朴之气。帖于“二王”父子确立典范以来,体势较为完备,虽也能婉转流畅、纵横挥洒,但体势的变化终不是其所长。帖学之长在于笔势和节奏,在观赏帖学作品时观者的目光总会不自觉地跟着笔势的指向展开,在体会音乐般节奏的同时,也感到了时序的进展,所以有人说帖长于抒情,适于时间性的表现。与之相比,碑则更长于体势的展开,碑的点画之间缺少笔势的连贯性,没有帖的起承转合,点画起止处也没有提按顿挫、逆入回收的讲究,“行于所当行,止于不得不止”,正由于减少了起收笔的限制,点画的势就特别长,向两端舒展延伸,这样的笔法就产生了相应开阔的体势。这种横向开阔的体势反过来又阻断了上下纵向的连绵,笔势的连贯性在碑的书写中大大削弱,而碑奇肆多变的体势却得到了充分的发挥,缺少笔势呼应的字间关系,只有通过体势的欹侧来调整,使上下左右字在缺少笔势连贯的情况下,产生呼应和顾盼关系,碑的空间性就得到了极大的发挥。