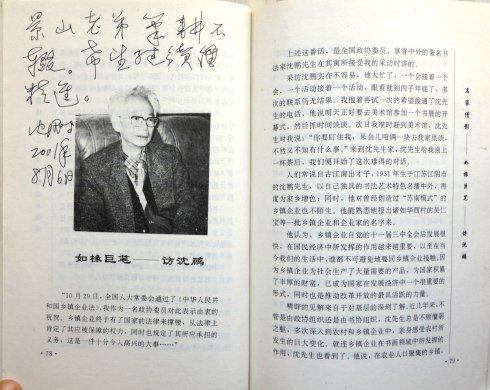

沈鹏先生在拙著《名家倩影》书中题字鼓励

诗和词皆为人作,故需由人谈起。人,只要一息尚存用观物的眼看世界,很复杂,用观心的眼睛来看,也总是较难的。这就深追到形而上,谈天道,论人情,思善男信女们的内心境界,恐怕是没几个能说得准确的。然而例外的是,诗的诞生,让人们惊喜发现了只有诗,才能给予无限遐想。

在现实中,个别事物和现象是有差别的,但又是相互联系着,似是而非的畅想也正是诗之境界上的升华。比如刘邦的“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方。”李白的“日照香炉升紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”这都是在现实中得以感触,精神上升华的产物。

也就是说,诗是最集中地反映社会生活的一种文学样式,它饱含着丰富的想象和感情,人们常常以直接抒情的方式来表现,而且在精炼与和谐的程度上,特别是音韵的节奏鲜明上,其语言方式是有别于其它语言。正如沈公那首《京郊小憩·溯源》诗所言:

山不求高山势雄,水深流静水从容。

一程曲折三飞渡,溯到源头第几重?

再之是沈公的自我感叹的,人老因名而无奈的。如作于2003年8月的那首《七二初度午醒》:

无酒无花无自寿,浑然一觉日偏西。

汽车深巷驰金笛,宠物高楼搭电梯。

事过境迁多健忘,云舒风卷不迷离。

案头山积何时了,今是当思昨事非。

读罢此诗真是让人感动不已,细想沈公何以非给自己起个“三馀”呢?自曰:“冬者岁之馀、夜者日之馀、阴雨者时之馀,”他只想用这难得的“三馀”之时看书、写字、作诗而矣,置名利于身外。然而社会的潮流却将先生推向浪尖,想他一位年过耄耋的老人,天天看着案头那些堆积似山的事情而犯愁,“三馀”已无,恐怕只能化为“一馀”为“心馀”了。倘若有谁对此质疑,且看诗家2011年9月所作那首《八十抒怀》:

少年多意气,老大事无端。

不改东阳瘦,亦羞南郭餐。

随波推浪易,为己读书难。

内外围城里,平生未等闲。

如何?沈公的直抒胸臆够直白了吧!

质疑者不辩则退。

人生嘛就是如此,得会自己解放自己。

自古以诗而言志,以诗而抒情,以诗而表心迹。然而诗更是人之情绪的真实的流露,是性格和志向台阶,是爱与恶的晴雨表。沈公也是如此,有着自己鲜明性格,他把看到的和听到的也常用自己的诗来记述心境,如在《书画伪作》中写到:

笔冢墨池焉足珍,乘除加减混通神。

书能窃取无伤雅,画便勾摹遂敌真。

知识产权人共享,床头阿堵手先伸。

不分鹿马于今烈,李代桃僵代受身。

从这首诗的内涵就充分说明了,沈公对时下书画界之混乱而担忧的心理,同时也更表明了先生要在书法变革上的新路标,一片诗家忧喜之心情。所以说,好的诗是有情,有意,有趣。

诗之情最为重要,情是灵感的源泉,也是情感蓬发动力,更是决定诗之高下的基础。《礼记》曰:“何谓人情?喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲,七者弗学而能。”把自己的七情真切、浓厚、艺术地表达出来,才是美。《诗经》《楚辞》是中国流传下来最早的几百首诗,充满了诗人浓烈的情感;凡是流传千古、脍炙人口的诗词,无一不是当时诗人词人充满情感之作。如让沈公津津乐道的那首五律《雨夜读》:

此地尘嚣远,萧然夜雨声。

一灯陪自读,百感警兼程。

絮落泥中定,篁抽节上生。

驿旁多野草,润我别离情。

此诗一个难字也没有,一个典故也不用,句句自然,而字字洗练,抑扬顿挫,法度森然,无一字荒率空浮,无一处逞才使气。以是而言,大有诗圣少陵之风骨。那么,这首“以无意中得之为上”的佳作,到底是怎么写出来的呢?请看诗家自说:“那年春天一个细雨蒙蒙的晚上,郊外偏僻的角落,独处斗室,灯下读书,读什么,身在何方,竟完全失去记忆。朦胧模糊之中,瞬间萌发叫做灵感的东西。诗句汨汨而出,不费斟酌,很少修改,潜意识的积累进入意识层面,于是一切置之度外,遗忘,留下的只有四韵八句。我珍惜这段生活经历,感到奇异,惊嗟。那时的我真像梦中人,诗的高下优劣,别人如何评议,在所不计。重要的是那份思绪,那个忘乎一切的雨夜确实迷人,不知何为‘有我之境’与‘无我之境’,对美的追求过程产生的乐趣,大于创造物本身。由此进一步体会到美的本质脱离功利,美的创造与欣赏依赖直觉”。

诗家如此敞开心扉,将这首由情而生的得意之作,讲述的明明白白。所以说,不管是喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲,没有情就不可能有灵感,没有灵感,必然也就写不出优美动人的好诗来。

沈诗中还不乏与学林艺坛之大儒名家的唱和佳作,既存贮了唱和双方之学养造诣,更留下彼此心心相印的真情,殊为可贵。如《读周汝昌先生90华诞唱和集步哓川韵》:

朗吟低唱尽风流,惯看斯文汗马牛。

石劫千遭情入幻,诗经百炼气能柔。

瑶琴弦断追前韵,管鲍金分启后修。

书海再容尝一勺,煦阳作伴味《红楼》。

而德高学隆的大儒汝翁收到沈诗当即执笔写到:“沈先生方自南返京,即惠诗寿我,高情美句,感愧交并,仍叠韵以敝衷。‘神欲如生韵欲流,万毫齐力讵关牛。南游北运鲲能化,古篆今行翰擅柔。诗法玉溪分逸品,书家北海继前修。题名金榜叨荣寿,可许同陪五凤楼?’”

诗之有意,有哲理,才能有力量,才能引发读者的激情。沈公作于2007年2月的《辨丑歌》最能说明:

丑可丑而非常丑,大丑之中有大美。

丑中寓美谁得知,兀者王骀比孔子。

形有所忘德有长,德重于山高仰止。

明末清初傅山公,“四宁四毋”发奥旨。

“宁丑毋媚”震聩聋,妩媚谄媚皆奴婢。

赵、董法书自有源,末流攀附逞小技。

台阁馆阁小逞能,奴书奴儒终欲死。

雅俗千里亦毫厘,万画变化在一纸。

巧意安排远率真,归朴还当返本始。

此道难与常人言,讵知行内更难喻真理!

先生情之所结实数无奈,在这首诗里表露无遗。

好诗,还要有趣味儿,所谓的有趣味儿,就是诗家所作之诗情与趣儿的结合。宋代严羽曾说,“诗之法有五,曰体制,曰格力,曰气象,曰兴趣,曰音节”。严羽所认为的诗趣儿,主要在于含蓄蕴籍,令人情味更加浓郁。正因诗人机心巧运,精心构思才显现出高超的智慧,在奇巧中得到无尽的乐趣。如沈公在《八十抒怀》中的“不改东阳瘦,亦羞南郭餐”。

晚学自二十年前与沈鹏先生相识以来,好像从来就没胖过的他,每次见到都是那般清癯面容,神情总是在思考中,犹如取经路上坚守独行的高僧,一貌耿介雅儒。生于江南鱼米之乡的沈鹏先生,集书法家、文艺理论家、编辑出版家、诗人于一身,还兼有多种推不开的社会职务。今年,迈入八十六岁的沈公,虽然有那么多的经历,总是坦荡面对现实,依然保持着一颗纯真童心。