白马湖畔,留下一群志同道合的文化大家身影

在丰子恺的人生道路,还有一位重要的恩师不得不提——夏丏尊。丰子恺说他若不遇到李叔同,就不会学画;若不遇到夏丏尊,就不会学文。在夏丏尊几乎手把手的指导与帮助下,丰子恺充分发挥了他的写作才能。他的散文集《缘缘堂随笔》就是受到夏丏尊大胆革新的影响而诞生的。“以往我每逢写一篇文章,写完之后总要想:‘不知这篇东西夏先生看了怎么说。’”他在文章中写道。

夏丏尊和李叔同一样,也是丰子恺在浙江省第一师范学校读书时的老师。在丰子恺看来,学生对他们的敬爱完全相同,李先生认真严格,是“爸爸的教育”;夏先生则博学仁慈,是“妈妈的教育”。

1922年秋,丰子恺应夏丏尊之邀,来到浙江上虞白马湖畔的春晖中学执教。由夏丏尊和经亨颐创办的春晖中学是“五四”时期非常著名的一所学校,有一大批文化艺术界的名流聚集在此任教,如匡互生、丰子恺、朱自清、朱光潜、刘熏宇等,短期来此讲学的也有弘一法师、俞平伯、叶圣陶、刘大白等名家。

彼时,丰子恺的“小杨柳屋”隔壁就是夏丏尊的“平屋”,闲余时他俩经常和朱自清、朱光潜、匡互生、刘薰宇等一起饮酒、畅聊。无形之中,代表一种风格象征的“白马湖作家群”产生了,而丰子恺的漫画生涯也由此开启。当年,大家在一起聚会,茶余酒后,丰子恺高兴起来便拈上纸,作几笔漫画,片刻后完成,同事间传看,各人心中欢喜,也不多加评语,要是谁觉得有味道就赠送给谁。

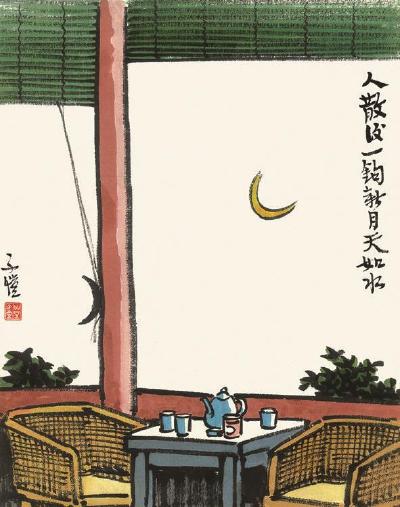

丰子恺公开发表的第一幅漫画作品《人散后,一钩新月天如水》,是发表在朱自清、俞平伯合编的《我们的七月》上。这幅作品虽只有寥寥数笔,但清新脱俗,别具一格。画面描绘的是一个小茶楼的一角,竹帘高高卷起,一张方桌上随意地放着一把茶壶和几只茶杯。夜深了,客人们已经散去,只有高悬天空的弯月久久不愿离去,好像在品味刚才茶客们的倾心交谈,深厚的友情在画外延续。在沪上编《文学周报》的郑振铎因此画发掘出丰子恺,一再向他约稿插图,1925年还为他出版了第一本画集《子恺漫画》,自此,其声名便不胫而走。有人将丰子恺称作“中国漫画之父”,他自己并不赞同,但的确是从《子恺漫画》出现后,“漫画”一词才开始风行。

在该画集的序言中,朱自清写道:“我们都爱你的漫画有诗意;一幅幅的漫画,就如一首首小诗——带核儿的小诗。你将诗的世界东一鳞西一爪地揭露出来,我们这就像吃橄榄似的,老咂着那味儿。”

俞平伯则为《子恺漫画》作跋,他说:“一片片的落英都含蓄着人间的情味,那便是我看了《子恺漫画》所感。”俞平伯还送了丰子恺一个“丰柳燕”的雅号。他觉得在丰子恺的漫画里,柳树和燕子出现的频率很高,而且特别生机盎然。1925年,俞平伯出版诗集《忆》,丰子恺为其作彩色插图十八幅,朱自清作了跋。该诗集一经面世,马上得到了内容美和装帧美“双美”之誉。

丰子恺也为叶圣陶设计过图书封面或作过插图。1931年他俩合作编写了一套小学生《开明国语课本》,叶圣陶的文字加上丰子恺的书画,图文并茂、珠联璧合,面世以来八十余年,先后印刷发行了四十多个版次。

为译书“撞车”,专程登门拜见鲁迅

如果说《人散后,一钩新月天如水》是丰子恺漫画人生的成名作,那丰子恺的文学道路,是从翻译起步的。1921年冬,24岁的丰子恺在日本留学10个月后坐船回国。在漫长的海上旅途中,丰子恺开始翻译英日对照的屠格涅夫小说《初恋》。这是他着手翻译的第一部译作,但其最早出版的译著却是《苦闷的象征》。这是厨川白村的文艺论文集。当时,鲁迅也在翻译《苦闷的象征》。两种译本同时译出并分别在上海、北京的报刊上连载,又分别在上海商务印书馆和北京北新书局出版。鲁迅在1925年1月9日写给王铸的信中提到此书:“我翻译的时候,听说丰子恺先生也有译本,现则闻已付印,为‘文学研究会丛书’之一。”

1927年11月27日,丰子恺为译书“撞车”专程登门拜见鲁迅。丰子恺见到鲁迅后很抱歉地说:“早知道你在译,我就不会译了。”鲁迅也很客气地说:“早知道你在译,我也不会译了。其实,这有什么关系,在日本,一本书有五、六种译本也不算多呢。”鲁迅的态度消除了丰子恺的顾虑,此时他俩之间的距离似乎也贴近了。

对于这两个译本,丰子恺曾说过:“他(鲁迅)的理解和译笔远胜于我。”而鲁迅认为他译的不如丰子恺译的易读,还在信中自嘲地说:“时下有用白话文重写文言文亦谓翻译,我的一些句子大概类似这种译法。

常惦念友人生活,自掏腰包解决燃眉之急

丰子恺有个十分形象的人生三层楼理论:一层是物质生活,二层是精神生活,三层是灵魂生活。他对物质看得很淡,但对友人出手极为大方。1943年初,逃难流离于四川的丰子恺,从泸州、自宫、五通桥一路来到乐山,去约请同样避难来到乐山的一代儒宗马一浮为弘一大师作传,并在这里举办了个人画展。

画展毕,丰子恺有了收入,便惦记起马一浮的生活。他看到马一浮的生活比较清苦,在离开乐山前交给前来送行的王星贤一千元钱,说是对马一浮的“香烟供养”。当时,马一浮目睹大量书籍遭受战火毁灭,十分痛心。为保存、传播古籍,给后人多留下一些文化种子,所以他所主讲的复性书院一直坚持传刻古书,自己还鬻字刻书。当王星贤告诉马一浮,丰先生留下一千元“香烟供养”钱时,马一浮便立刻决定用以刻书,同时给丰子恺写信,诙谐地说:“香烟供养如何敢当……拟请移作刻书特捐。此则以道理供养天下人,胜以烟云供养老夫,其功德何止千百倍耶!”

丰子恺因马一浮年长自己16岁,又是自己老师李叔同所敬佩的朋友,因而视马为老师;马因敬重丰的学识、为人和艺术成就,一直把丰作为朋友,但在学术问题上,又像对待学生那样尽其所知以教育、引导。这就形成了两人亦兄亦弟、半师半友的关系。

还有一件与钱有关的事,发生在上世纪六十年代。这时的马一浮,虽然得到周恩来和陈毅等领导人的关心与照顾,专门拨款让他安心著书立说颐养天年,但马一浮的白内障日趋严重,有时必须写的信也是“瞑目”而作。新加坡广洽法师等友人得知,特地觅得白内障药物寄到国内,再由丰子恺转交给马一浮。这个药需要交税,丰子恺每次都自掏腰包,前后共花费四十余元。那个年代的“四十余元”,是一笔不菲的开销!得知后,马一浮给丰子恺写信,坚决不肯再用此药。