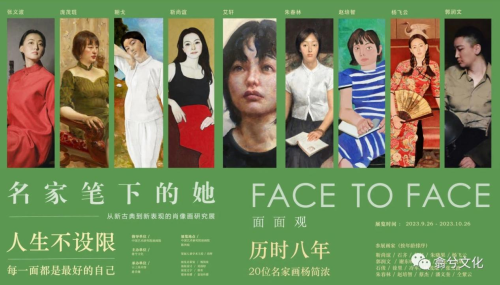

近日,一场以肖像画为载体的艺术实践引发艺术界热议。这场展览以颠覆性的视角切入性别议题,通过画布上的凝视重构,解构了传统艺术中女性作为“被观看客体”的符号化困境,进而延伸出对当代社会中女性身份定义的深刻反思。

主体性的觉醒:从被凝视到自我书写

在艺术史的长河中,模特往往沦为艺术家主观表达的容器,其主体性被笔触与颜料层层覆盖。而此次展览的核心突破在于,创作者将画笔交还给了画中人——女性不再是被动呈现的视觉对象,而是通过姿态设计、色彩选择与空间占有的主动表达,完成从“艺术客体”到“叙事主体”的蜕变。这种创作权力的让渡,实质上是场关于身份认知的革命:当画中女性直视观者的目光时,实则是向世界抛出“我是谁”的哲学叩问,迫使观者直面自身认知框架中的性别偏见。

肖像作为社会实验:解码文化基因的活态样本

展览构建的肖像理论体系,将个人成长轨迹嵌入艺术史脉络,形成独特的文化观察窗口。画中人物既是艺术创作的缪斯,更是当代中国社会的活体标本。当观者在凝视画作时,其解读过程本质上成为自我认知的投射实验——正如策展理念所言“每个人看见的他人皆是自身镜像”。这种双向凝视机制,打破了单向度审美评判体系,使得女性形象挣脱“甜美/强悍”“贤淑/叛逆”的二元标签,在观者千差万别的解读中生长出无限可能。