在语义学的滤镜下,世界来到我们的眼前,然而这个世界,时常拖着长长的余音,复数地到来。当前地球上有百分之约百分之七十的人口说一种以上的语言,但当我提及多语制(Multilingualism),不仅意指熟悉多种语言的规则与文法而已,而是即使在单一语言里,能察觉多语主义所提供的可能架构,如果没有了法文与德文的对照,现代英语将不再是现代英语,除此之外,里面繁杂的拉丁、印度字根来源都成就此语言的认同。

2016年英国脱欧公投前夕,我在伦敦郊区的一个木材厂买材料,已经和我十分熟悉的技术人员一边切割木材一边向我抱怨他社区搬来许多的移民,而他们说的英语,如何不是真的英语。我才意识到我说的英语,也不曾是“真的英语”,而是像奥德赛里面对颜色描述一般,突兀地难以忽视。

韩裔的美国诗人卡西·朴·洪(Cathy Park Hong),在她的书《微小感觉》[9]里写到:“自从我开始写作,我感兴趣的不仅仅是诉说我的故事,而是寻找一种形式,一种将白种性(Whiteness)去中心化的言说的方法。[10]”她写伴随她成长的口音、文法谬误、无效的修辞和格格不入的幽默,这些“破英语”如何成为她身份认同的遗产。唯独在使用英语时,误用它、酷儿化它,他者化它,才能让语言底下的帝国、殖民主义痕迹显现。

相同的,在艺术史内部与外部,我们有多少的观看经验被语义学所框架,我们对当代色彩架构的指认亦紧紧地与西方中心的历史进程纠结在一起,颜色系统的指认亦是急迫地需要被松绑。

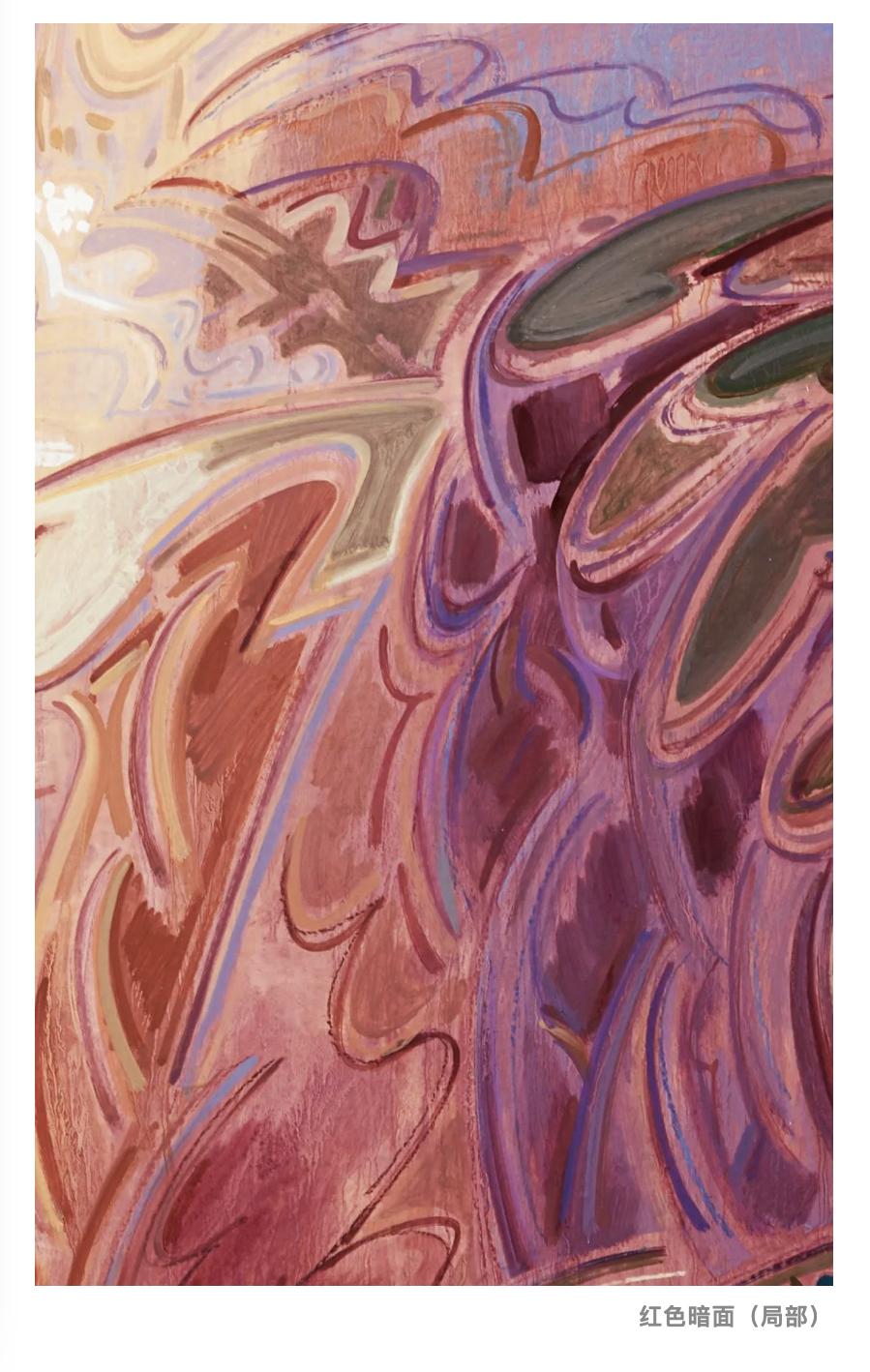

古代日本的染料名称留用至今的有“红色、白色、青色、黑色”四种颜色,然而这些名称最初并不是用来指颜色而已,而是分别对应四种不同的光线状态红色对应“明”、白色对应“显”、青色为“漠”、黑色为“暗”。从红色到黑色,也分别是一整天日光变迁的过度。在这里,颜色的指认是以光线先决,而非色相,并且携带强烈的时间叙事。