《千里江山图》的点叶树是根据树的自然形态点出来的

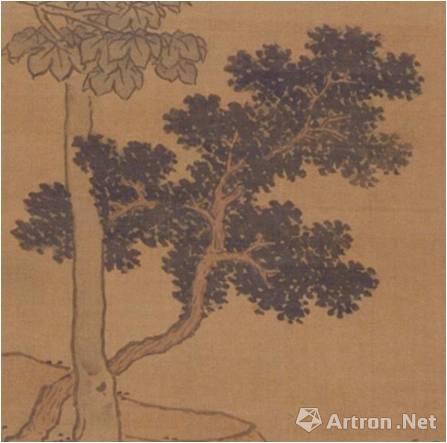

沈周《桐荫玩鹤图》的点叶树是程式化的体现

《千里江山图》的点苔是生动没有规范的

仇英《莲溪渔隐图》中具有程式的点苔

实际地讲,《千里江山图》所呈现的诸多“生”态,恰恰是它令人欣然叹赏的地方,它不老到,它不程式,它未定型,它未染习气,它郁郁勃勃,它充满无限的可能性。当然,这种“生”态既不是预设的,也不是强做的,它是一个十八岁青年在其绘画起步阶段的自然创作状态,同时,它也与青绿山水画在北宋时期绘画语言的探索过程,存在或多或少的逻辑关联。十八岁的画师在北宋时期所描绘的《千里江山图》,既是一个画家风华正茂时期的青春记忆,也是中国古代工笔重彩最辉煌时期的时代写照!我们叹惋十八岁,我们又何尝不怀恋那一历史的辉煌?

不管怎样,当我们用蔡京跋语中的“十八岁”和“政和三年”这两个标志着年龄与时代的语词来解析《千里江山图》时,看到了跋文内容与画面内容之间存在着一种明显的互文关系,亦即,跋文与画面是彼此说明、相互印证的。这种内容上的互文关系也即暗示着它们各自的承载物――画芯与黄绢之间紧密的物理关联,也就是说,画芯与黄绢曾是彼此共存的。

《千里江山图》的断崖式收尾表明,它可能不是当初画卷的结束之处,有可能是被裁截了,至于裁了多少就不得而知。但它毕竟不是以最初的尺幅与其卷后写着蔡京跋语的黄绢联接在一起的。