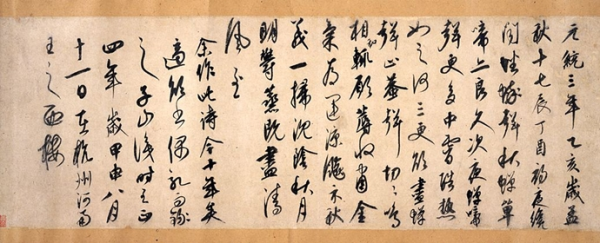

自作七言古诗

自作七言古诗二、另辟蹊径

元代书法多在古人足迹之上亦步亦趋,总体看来成就不大,如果我们用超越历史的审美观念来品评,康里巎巎的书法有着比较强烈的时代气息,同时他又与所处的时代有着某种超越之处,不为时代所囿,傲视独步,卓立独行。康里巎巎潜心书学,理论上有自己独到的见解。

其《临池九生法》云:“一、生笔:纯毫为心,薄敷长短,不过六寸,软而后健。二、生纸:渐出箧者,畅润受书。三、生砚:用即著水使笔,须洗涤令干净。四、生水:须汲新水。五、生墨:随要用旋研,多研则凝滞。六、生手:过或执劳,须得腕健。七、生目:欲寝适悟,不得眠寐,即寐须歇。八、生神:凝念不令躁烦。九、生景:晴窗明晓。”这是他对材料、技法和构思等简明精辟的总结。可知康里巎巎对书法遣于心、会于手、通于理。他源自实践的书学理论,对后学者具有十分珍贵的指导意义。康里巎巎的书法道路,除了追慕“文雅”外,更得自于刻苦的精神和谦虚的态度。明代解缙《春雨杂述》载“巙子山平章,每日坐衙罢,写一千字,方进膳。”杨瑀《山居新话》卷四:巎巎平章,字子山,号正斋恕叟,又号蓬累叟,康里人。一日,与余论书法,及叩有人一日能写几字?余曰:“曾闻松雪公言:‘一日写一万字。’巎曰:‘余一日写三万字,未尝辍笔。’余切敬服之。凡学一艺,不立志用功,可传远乎?”