草书创作论

——在清华大学美术学院出版研修班的讲演

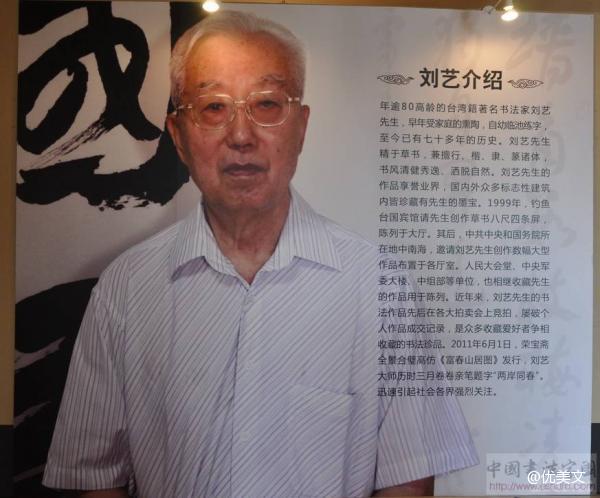

刘 艺

今天要讲的是草书创作问题,首先讲讲草书的历史与现状。

草书起源于汉代,相传杜度、崔瑗是草书高手。宋刻《淳化阁帖》收有东汉张芝的《冠军帖》人称“一笔书”。唐孙过庭《书谱》将张芝尊为草圣。至王羲之《十七帖》,草书法度基本定型,人称王羲之草书为今草,以区别于汉魏时期的章草。《十七帖》的草字也称为小草,意指小字草书,也是难度较小的草书,所以后人学草大都由小草开始。《书谱》是继承王羲之小草的杰作。与此同时,唐代也出现了继承发扬张芝、王羲之“一笔书”的草书,就是张旭。怀素所创作的癫狂草书,称为大草或狂草,与小草并驾齐驱。宋代黄庭坚学习怀素,擅长大草,创作了多幅大草长卷,如《李白忆旧游》、《廉颇蔺相如列传》等。由唐入宋,草书虽由小草发展为大草,但都是以手卷形式横向延长,其奔放和张狂态势只在横的方向发展。到了明代,横向的手卷仍然盛行,但出现了纵向延伸的立式作品,如中堂,条幅,对联等等。这个变化与商品经济的发展有直接关系,商业发达了,商人富裕了,居室高大了,便需要与之相应的室内陈设。客厅要挂中堂,柱子要装楹联,都需要竖式作品。造纸技术也相应跟上,能够超出六尺,八尺乃至丈二,丈六的大幅宣纸,为草书大师提供了用武之地。这便造就了明代众多的草书高手,祝允明、文徵明,张瑞图、倪元璐、黄道周等都是大草名家,王铎,傅山则更创造了一种“连绵草”,是张芝、王献之“一笔书”的新发展。上述代表书家都留下了大量竖式草书作品,许多作品大气磅礴,震撼人心,今天仍是我们学习的典范。

今年元月讲《书法的历史与现实》时,讲了清代书法与以前不同,由于金石考证学的兴起,使沉睡已久的篆、隶、魏碑书体复甦与发展,碑学成为主流。这使得传统的帖学日渐式微,有人说,刘墉是帖学最后一人。因此,草书在清代几乎绝迹,成为空白。民国书法继承清代碑学,康有为,吴昌硕,齐白石等大家,仍是碑派书法高手,只有于右任既善北碑又能草书。另外,由于王世镗的潜心钻研,完成了《章草百诀歌》,使元明时期章草的复兴得以延续,为当今草书的多元发展提供了条件。

上世纪50年代以后,书法相对沉寂,60年代“文革”爆发,书法意外地获得了新生。一方面,“大字报”使许多人拿起了毛笔,对书法产生了兴趣。另一方面,大量印刷毛主席手书诗词作品,人们看到了毛主席对草书的偏爱与成就。毛主席创作了不少旧体诗,也写了许多大草诗词或题字,有毛主席的榜样,在“文革”大创“破四旧”狂风时,旧体诗和毛笔字不但未被列为“四旧”,反而大行其道。毛主席的草书深受人们喜爱,这直接推动了当代草书的复兴。设想,毛主席若是擅长楷书或行书,恐怕喜爱楷书或行书的人便会更多。过去有句话:“吴王好击剑,域中多创疤;楚王好细腰,宫中多饿死。”用以比喻领袖之所爱,对人民的影响至深至广。由于毛主席的草书在“文革”中大普及,无形中使三百年来草书寂寞的状况获得改观。当然,一些老书法家,如林散之,沙孟海,启功,王蘧常先生等,也起了示范带动作用。因而自“文革”以后,不但诗词书法获得新生,而且草书发展更为迅速。上世纪80年代,草书作品以学王羲之小草及孙过庭《书谱》为主,学于右任“标准草书”和学毛主席大草的作者也不少,这时可算作草书创作的恢复阶段。90年代学习明代草书成为新热点,尤以学王铎的作者居多,草书作品的气势和格调都有显著提高。最近十年,“走向狂草”成为一种追求,以狂乱难以取胜,以张扬个性相标榜。这样的追求已由草书旁及行、楷、篆、隶书体,其可读性、抒情性日渐减弱,装饰性、繁复性逐渐增强,有可能向纯视觉艺术发展。如今,草书不但不再冷清,反而成为书坛最活跃的一支,正在引领书法艺术的新潮流。